文章信息

- 田文杰, 王小庆, 李冬, 李发生

- TIAN Wen-jie, WANG Xiao-qing, LI Dong, LI Fa-sheng

- 模拟酸雨作用下红壤中多环芳烃的释放及纵向迁移特征

- Release and Vertical Migration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Red Soil Under Simulated Acid Rain

- 农业环境科学学报, 2014, 33(10): 1928-1932

- Journal of Agro-Environment Science, 2014, 33(10): 1928-1932

- http://dx.doi.org/10.11654/jaes.2014.10.008

-

文章历史

- 收稿日期:2014-4-1

2. 中国环境科学研究院土壤污染与控制研究室, 北京 100012

2. Department of Soil Pollution Control, Chinese Research Academy of Environment Sciences, Beijing 100012, China

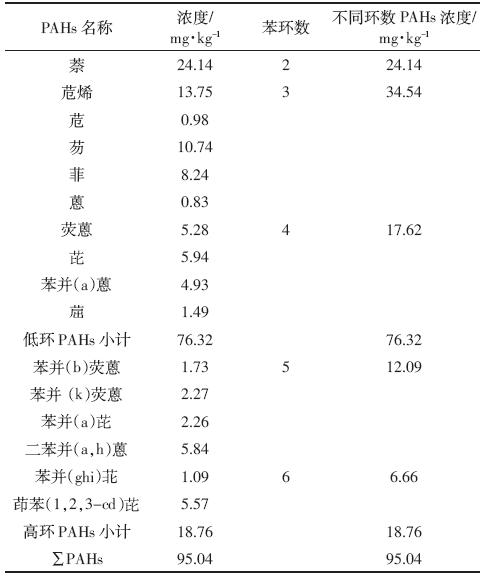

多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)是一类持久性有机污染物,具有致癌性、致畸 性和致突变性,在环境中很难被微生物降解,容易在 生物体内富集,而且大部分富集在土壤环境中[1,2]。研 究表明,土壤中PAHs 是被土壤有机质吸附而富集在 土壤中的[3,4]。随着经济的高速发展,我国已成为继欧 美之后第三大酸雨区,且降酸雨的频次越来越高,降 水的pH 值越来越低,以湖南和江西两省为代表的华 中酸雨区是目前我国酸雨污染最严重的区域,其中心 区年降酸雨频率高达90%以上,几乎到了逢雨必酸的 程度[5]。长期的酸沉降导致土壤酸化并对土壤微结构 和土壤污染物的环境行为均产生重要影响。目前国内 外学者在土壤酸化对污染物环境行为的影响研究,主 要集中在酸雨对土壤中无机营养元素迁移和重金属 的活化、形态转化和移动性等方面的影响[6,7,8],但关于 有机污染物在土壤酸化条件下的环境化学行为研究 很少,尤其是酸雨对土壤中多环芳烃的环境行为的影 响更是鲜有报道。因此,本文通过模拟酸雨淋溶试验, 分析模拟酸雨作用下土壤中PAHs 溶出性及其在土 壤中纵向分布变化,以期探索在酸雨作用下土壤中 PAHs 的释放和纵向迁移行为,为研究酸雨作用下 PAHs在土壤介质中的稳定性及其对地下水潜在污染 的环境风险评价提供一定的理论依据。 1 材料与方法 1.1 供试土壤

供试土壤采自湖南某焦化厂炼焦车间,采样方式 为多点混合取样,土壤样品为0~20 cm表层土壤。样品 采集后经自然风干,去除植物残体、砾石,研磨全部通 过2 mm筛孔后待用。供试土壤为红壤,其pH为6.45, 有机质含量为4.23%,阳离子交换容量CEC 为6.08 cmol·kg-1,土壤中PAHs含量为95.04 mg·kg-1。 1.2 实验方法

实验用模拟酸雨按照湖南当地的降雨组成配制, 其中CaSO4:(NH4)2SO4:MgSO4:NaNO3:NH4Cl:NaCl:KF 摩尔比为33:22:5:15:15:6:8,[SO24-]与[NO3-]摩尔比为4: 1,然后用硫酸与硝酸摩尔比为4:1 的酸溶液和去离 子水(pH 约为6.40)将pH 调节为2.5、3.5、4.5、5.6 共 4 个不同酸度的模拟酸雨液,不同酸度模拟酸雨中各 离子浓度详见笔者前期发表文章[9]。

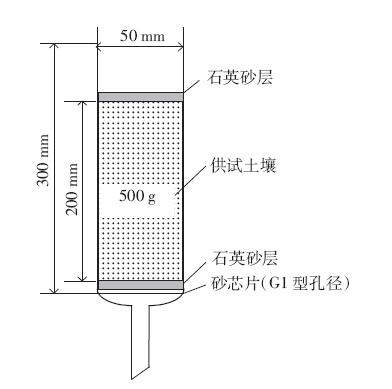

实验用淋溶柱为玻璃柱,其尺寸详见图 1。为了 更好地模拟当地土壤的实际容重,实验设置土样高度 为20 cm(392.5 cm3),土样质量500 g,均匀装入淋溶柱 中。土样底部装有玻璃制成的砂板(玻璃滤板,G1型孔 径,滤水快)和30g石英砂(分析纯、厚1cm),以保证土 壤颗粒的保持和溶液的流出。为了保证淋洗液均匀浸透 土壤且不溅出,在土壤上铺一层厚1 cm 的石英砂(分 析纯,30 g)。土柱填充完成后,用不同酸度的模拟酸雨 溶液淋溶。为了更好地模拟湖南当地的实际降雨过程, 本实验采用间歇淋溶法,每天淋溶一次,每次淋溶250 mL模拟酸雨溶液,共淋溶10 d,淋溶量为2500 mL,相 当于湖南当地一年的平均降雨量(有资料表明,湖南 年均降水量约为1250 mm[10])。实验时每一酸度设置6 个平行土样,待淋溶结束后,放置3 d使土柱内水分 排至接近自然状态。将前3 个土柱自上而下按2 cm 高进行分层,每层土壤经冷冻干燥后用于分析PAHs 含量及组成;后3 个土柱不分层,将淋溶后的土壤经 冷冻干燥后分析PAHs在土壤中的残留量。PAHs 的 测定方法采用加速溶剂萃取仪-高效液相色谱法 (ASE-HPLC),对16 种PAHs 根据保留时间进行定 性,外标法峰面积进行定量,16 种物质提取方法加标 回收率在79%~129%之间[9]。

|

| 图 1 土柱酸雨淋溶模拟实验装置示意图 Figure 1 Sketch of soil column used in simulation experiment |

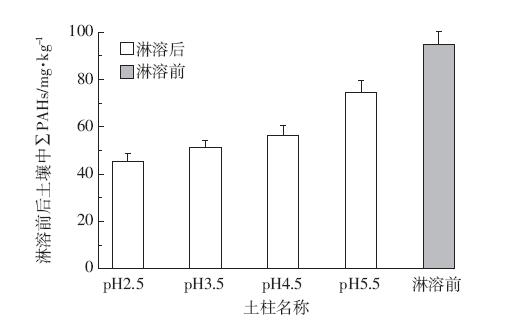

多环芳烃是一类疏水性有机污染物,它在土壤(沉 积物)中的赋存通常被认为是在土壤(沉积物)有机质 中的分配过程。酸雨作用引起土壤有机质含量的变化, 进而导致分配在有机质上的PAHs含量发生变化。图 2 为模拟酸雨淋溶前后土柱中∑PAHs含量的变化。

|

| 图 2 模拟酸雨淋溶前后土柱中∑PAHs含量的变化 Figure 2 Change of ∑PAHs in red soil after leaching by simulated acid rain |

根据笔者前期研究结果表明[11],酸雨作用会促使 土壤有机质淋失,且有机质的淋失量与酸雨的pH 值 有关,pH 越小有机质的淋失量越大,有机质的淋失必 然会导致与之相结合的多环芳烃的淋失。由图 2 可 知,酸雨淋溶后红壤中PAHs 的总量均有不同程度减 少,模拟酸雨的酸度不同,红壤中PAHs 的释放量也 不同。淋溶前红壤中PAHs 的含量为95.04 mg·kg-1, 经pH2.5 的模拟酸雨淋溶10 d后,红壤中的PAHs 总 量减少为45.54 mg·kg-1,比淋溶前降低了52.08%;经 pH3.5、pH4.5、pH5.6 的模拟酸雨淋溶10 d后,红壤中 PAHs 的总量分别比淋溶前降低了46.19%、40.57%和 21.55%。这表明在酸雨的作用下,红壤中的PAHs 能 被释放出来,且酸雨的pH值越低,PAHs 的释放量也 越大。 2.2 模拟酸雨淋溶前后土柱中多环芳烃总量的纵向 分布

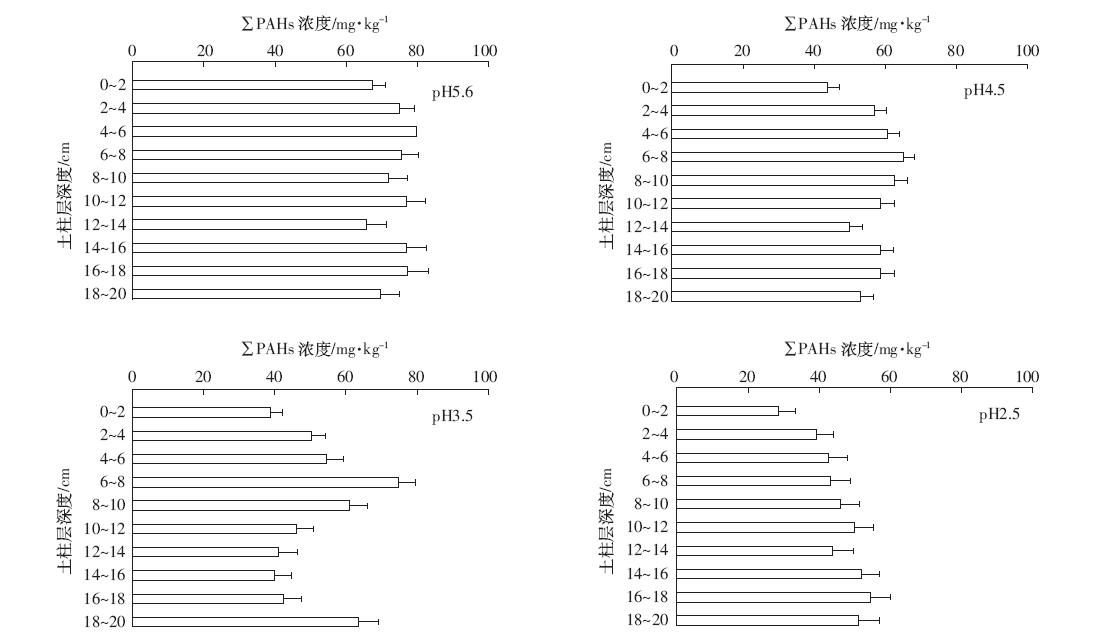

酸雨淋溶条件下土壤中PAHs 的释放过程实质 上是其在土-水系统中的吸附-解吸的动态平衡过 程。在酸雨淋溶的过程中,随着淋溶液在土柱内自上 而下流动,土柱中PAHs 是否会发生迁移且在纵向重 新分布是非常值得关注的一个环境问题。图 3为模拟 酸雨淋溶后土壤中残留多环芳烃的纵向分布。

|

| 图 3 模拟酸雨淋溶后土壤中残留多环芳烃的纵向分布 Figure 3 Vertical distribution of total residues of PAHs in soil after leaching by simulated acid rain |

由图 3 可知,在不同酸度酸雨作用下,土柱中多 环芳烃在垂直方向上发生了重新分布,这表明在酸雨 作用下,酸雨pH值的变化能引起PAHs 在土壤中的 纵向迁移,但不同酸度的模拟酸雨淋溶后,PAHs 在土 柱中的分布状况也是不同的。pH2.5 的模拟酸雨淋溶 后,土柱内PAHs 的含量自上而下呈阶段性的降低, 淋溶后表层土壤中PAHs 含量明显降低,随着土柱深 度的增加,土壤中PAHs 的含量逐渐增加,在表层以 下10~12 cm处达到最大值,再往下其含量突然减小, 然后随着深度的增加,PAHs含量又呈增加趋势,在最 底层土壤中PAHs 含量达到最大值。这表明,土柱中 PAHs 首先在模拟酸雨作用下从土壤中释放出来,然 后随着土柱中水流的作用,开始向下迁移,在迁移一 定距离后停滞下来。经pH3.5、4.5、5.6 的模拟酸雨淋 溶后土柱内PAHs 的纵向分布情况与pH2.5 的相类 似,所不同的是其纵向迁移的距离,pH 值越小,PAHs 在土柱中纵向迁移的距离就越大,说明pH 值越小 PAHs在土壤中的纵向迁移能力越强。

有研究表明[12],酸雨能引起团聚体分散,进而导 致土壤微结构的破坏,形成土壤侵蚀。垂直侵蚀是其 中的一种,它是指在重力作用下,由于水分下渗冲带 土壤颗粒或胶体和溶解可溶成分并使其在土壤内部 垂直向下移动的侵蚀形式。酸雨的降雨过程实际上就 是向土壤中输入大量H+的过程,H+会取代土壤胶体 中的K+、Na+、Ca2+、Mg2+等盐基离子,从而导致这些盐 基离子淋失,由于土壤盐基离子的淋失,致使土壤中 胶体分散、粘粒下移。这是因为盐基离子尤其是Na+ 对水的亲和力要比对粘土矿物的亲和力大得多,遇水 后它能快速脱离胶体而进入水体中,从而使粘土基面 因失去阳离子,表面含有大量剩余负电荷而产生双电 层斥力,层间距无限增大,直至完全解离成单元晶片, 甚至能形成稳定的悬浮液或溶胶[5];同时,在酸雨的作 用下,土壤中原生矿物的分解加速,从而促进了胶体 颗粒的下移[13]。赋存在胶体颗粒上的PAHs会随着胶 体颗粒的下移而发生迁移,当下移的胶体颗粒逐渐填 满土壤孔隙时,胶体下移停止,那么在这一区域的孔 隙中含有大量的胶体颗粒,而与土壤胶体颗粒相结合 的多环芳烃也富集在这一区域,表现为PAHs 的含量 明显增高。 2.3 模拟酸雨淋溶前后土柱中不同性质多环芳烃的 纵向分布变化

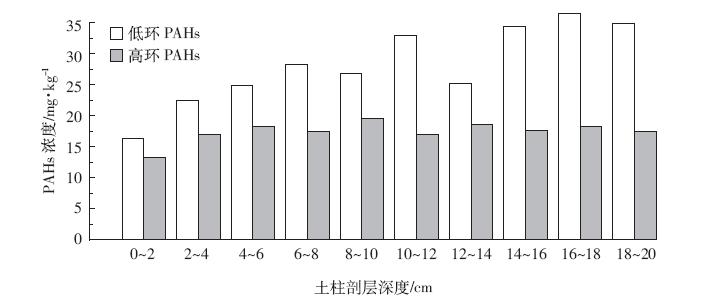

PAHs结构中所含苯环数不同,其性质也各有差 异,其对酸雨作用的响应也不同。表 1 为酸雨淋溶前 土柱中不同性质PAHs含量分布,图 4 为pH2.5 模拟 酸雨淋溶后土柱中残留不同性质PAHs 的纵向分布, 图中高环多环芳烃指的是USEPA 优先控制的16 种 PAHs中苯环数大于4的化合物,低环多环芳烃是指 苯环数小于等于4的多环芳烃。

|

| 图 4 pH2.5 模拟酸雨淋溶后土柱中残留不同性质多环芳烃的纵向分布 Figure 4 Vertical distribution of residues of different PAHs in soil after leaching by pH2.5 simulated acid rain |

由表 1和图 4可知,酸雨淋溶前,土柱中低环(环 数臆4)PAHs 含量为76.32 mg·kg-1,高环(环数跃4) PAHs含量为18.76 mg·kg-1,经pH2.5 模拟酸雨淋溶 后,各层土柱中低环和高环PAHs 含量均较淋溶前有 所降低,且低环PAHs降低的幅度较大而高环PAHs 降低的幅度较小。在0~2 cm 处,低环PAHs 含量最 低,为16.29 mg·kg-1,较淋溶前降低了78.66%,在16~18 cm 处降低的幅度最小,较淋溶前降低了52.25%; 对高环PAHs 而言,在0~2 cm 处含量最低,为13.34 mg·kg-1,较淋溶前降低了28.89%,在8~10 cm 处降低 的幅度最小,较淋溶前降低了0.96%。这表明在模拟 酸雨作用下,不同性质的PAHs 在土柱中的纵向分布 发生了一定的变化,其中低环PAHs 的变化较明显, 而高环PAHs 变化不太明显。这主要是因为高环和低 环PAHs 的性质以及其在土壤中结合物质的不同造 成的。有研究表明[14],低环PAHs 在土壤中主要是与 土壤有机质中的胡敏酸和富里酸相结合,高环 PAHs 主要与胡敏素相结合。在酸雨作用下,促进了 胡敏酸和富里酸的溶解,促使其从土壤中被释放出 来[16],与之相结合的低环PAHs 也被一起释放出来, 并随着酸雨在土柱中的移动而发生了一定程度的迁 移,甚至有些低环PAHs 随淋溶液穿透土柱而淋失。 对胡敏素而言,其性质相对比较稳定,它在酸和碱中 的溶解度较低。在酸雨的作用下,胡敏素被释放出来 的较少,那么与之相结合的高环PAHs 被释放出来的 也较少,因而其很难发生迁移,表现为酸雨对高环 PAHs纵向迁移的影响较小。 3 结论

(1)模拟酸雨作用下能使红壤中PAHs 释放出 来,且酸雨pH是影响PAHs释放的重要因素,酸雨 pH越小则PAHs释放量越大。

(2)酸雨作用促进PAHs 在土壤中纵向迁移,pH 值越小,其在土壤中的纵向迁移能力就越强。

(3)酸雨作用对低环PAHs 的迁移能力影响较 大,而对高环PAHs的迁移能力影响较小。

| [1] | Zuo Q, Duan Y H, Yang Y, et al. Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface soil in Tianjin, China[J]. Environmental Pollution, 2007, 147(2):303-310. |

| [2] | 倪进治, 骆永明, 张长波. 农业土壤不同粒径组分中菲和苯并[a]芘的分配特征[J]. 土壤学报, 2006, 43(5):717-722. NI Jin-zhi, LUO Yong-ming, ZHANG Chang-bo. Distribution characteristics of phenanthrene and benzo[a] purene in particle-size separates of agricultural soils[J]. Acta Pedologica Sinica, 2006, 43(5):717-722. |

| [3] | 范淑秀, 李培军, 何 娜, 等. 多环芳烃污染土壤的植物修复研究进展[J]. 农业环境科学学报, 2007, 26(6):2007-2013. FAN Shu-xiu, LI Pei-jun, HE Na, et al. Research of phytoremediation on contaminated soil with polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)[J]. Journal of Agro- Environment Science, 2007, 26(6):2007-2013. |

| [4] | Pan B, Xing B S, Tao S. Effect of physical forms of soil organic matter on phenanthrene sorption[J]. Chemosphere, 2007, 68(7):1262-1269. |

| [5] | Li H L, Chen J J, Wu W, et al. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in different size fractions of soil from a coke oven plant and its relationship to organic carbon content[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 176(1-3):729-734. |

| [6] | 刘广深, 许中坚, 周根娣, 等. 模拟酸雨作用下红壤镉释放的研究[J]. 中国环境科学, 2004, 24(4):419-423. LIU Guang-shen, XU Zhong-jian, ZHOU Gen-di, et al. Studies on the character and rule of cadmium release from red soils under the action of acid rain[J]. China Environmental Science, 2004, 24(4):419-423. |

| [7] | 钟晓兰, 周生路, 李江涛, 等. 模拟酸雨对土壤重金属镉形态转化的影响[J]. 土壤, 2009, 41(4):566-571. ZHONG Xiao-lan, ZHOU Sheng-lu, LI Jiang-tao, et al. Effect of simulated acid rains on Cd form transformation in contaminated soil[J]. Soils, 2009, 41(4):566 -571. |

| [8] | Zhang J E, Ouyang Y, Ling D J. Impacts of simulated acid rain on cation leaching from the Latosol in South China[J]. Chemosphere, 2007, 67(11):2131-2137. |

| [9] | 田文杰, 赵芳妮, 何绪文, 等. 模拟酸雨对工业污染场地表层土壤中多环芳烃释放的影响[J]. 环境化学, 2012, 31(4):497-503. TIAN Wen-jie, ZHAO Fang-ni, HE Xu-wen, et al. Effects of simulated acid rain on the release of polycyclic aromatic hydrocarbons from topsoils of an industrially contaminated site[J]. Environmental Chemistry, 2012, 31(4):497-503. |

| [10] | 刘 丽, 廖柏寒, 雷 鸣, 等. 长沙市酸性降水现状与成因及对策[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2005, 31(2):216-218. LIU Li, LIAO Bo-han, LEI Ming, et al. The present situation and formative cause and countermeasure research of the acid precipitation in Changsha City[J]. Journal of Hunan Agricultural University, 2005, 31(2):216-218. |

| [11] | 田文杰, 何绪文, 李发生, 等. 模拟酸雨淋溶条件下紫壤淋出液中溶解性有机质的三维荧光特性[J]. 环境化学, 2011, 30(11):1844-1850. TIAN Wen-jie, HE Xu-wen, LI Fa-sheng, et al. Three-dimensional fluorescence characterization of dissolved organic matter in the eluates leached from purple soil with simulated acid rain[J]. Environmental Chemistry, 2011, 30(11):1844-1850. |

| [12] | 商书波. 降雨对土壤胶体释放与迁移的影响研究[J]. 水土保持学报, 2009, 23(6):199-202. SHANG Shu-bo. Study on the release and migration of soil colloids with rainfall[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2009, 23(6):199-202. |

| [13] | Lapenis A G, Lawrence G B, Andreev A A, et al. Acidification of forest soil in Russia:From 1893 to present[J]. Global Biogeochemical Cycles, 2004, 18(11):1-13. |

| [14] | Yang Y, Tao S, Zhang N, et al. The effect of soil organic matter on fate of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil:A microcosm study[J]. Environment Pollution, 2010, 158(5):1768-1774. |

| [15] | Liu L, Song C Y , Yan Z G , et al. Characterizing the release of different composition of dissolved organic matter in soil under acid rain leaching using three-dimensional excitation emission matrix spectroscopy[J]. Chemosphere, 2009, 77(1):15-21. |

2014, Vol. 33

2014, Vol. 33