文章信息

- 赵晓琛, 刘红梅, 皇甫超河, 王慧, 白龙, 王彩灵, 杨殿林

- ZHAO Xiao-chen, LIU Hong-mei, HUANGPU Chao-he, WANG Hui, BAI Long, WANG Cai-ling, YANG Dian-lin

- 贝加尔针茅草原土壤微生物功能多样性对养分添加的响应

- Responses of Functional Diversity of Soil Microbial Communities to Nutrient Additions in Stipa Baicalensis Steppe in Inner Mongolia,China

- 农业环境科学学报, 2014, 33(10): 1933-1939

- Journal of Agro-Environment Science, 2014, 33(10): 1933-1939

- http://dx.doi.org/10.11654/jaes.2014.10.009

-

文章历史

- 收稿日期:2014-4-2

2. 沈阳农业大学园艺学院, 沈阳 110866;

3. 农业部产地环境质量重点实验室, 天津 300191;

4. 呼伦贝尔市海拉尔区农业技术推广中心, 内蒙古 呼伦贝尔 021000

2. College of Horticulture, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110866, China;

3. Key Laboratory of Original Agro-environment Quality of Ministry of Agriculture, Tianjin 300191, China;

4. Hailaer Agricultural Technology Promotion Center, Hulunbeier 021000, China

作为草甸草原的代表类型之一,贝加尔针茅(Stipa baicalensis)草原是欧亚大陆草原区亚洲中部亚区 的地带性植物群落[1]。在我国主要分布在松辽平原、蒙 古高原东部的森林草原地带[2]。作为呼伦贝尔地区的 主要草地类型,其不仅是当地畜牧业生产的重要物质 基础,而且是我国北方生态屏障的重要组成部分。由 于自20 世纪80 年代以来高强度的利用和不完善的 保护机制,贝加尔针茅草原已出现不同程度的退化, 草原的恢复重建迫在眉睫。

在生态恢复实践中,随着对地下部分重要性认识 的深入,土壤微生物在生态系统中的作用备受关注[3,4]。 土壤微生物参与了有机质分解、腐殖质形成、养分转 化与循环等过程,它们在保持土壤生产力方面发挥着 至关重要的作用[5]。土壤微生物是由众多微生物种群 组成的群落系统,其群落结构和多样性能够敏感地 反映生态功能和环境变化,是生态环境恢复的最先 锋者[6,7]。养分添加一直以来是一项影响深刻的农业 措施之一,养分添加改变土壤的营养成分、理化性质, 影响着土壤微生态系统,从而对草原的生态系统功能 产生影响。因此研究不同养分添加方式对土壤微生物 多样性的影响,揭示土壤微生物对养分添加的响应关 系,为草地的合理利用、生物多样性保护和退化草地 恢复提供理论依据。

Biolog-Eco 微孔板分析法是一种基于碳源利用 的简便快速的分析方法,Biolog-Eco 微平板共有31 种碳源,通过微孔中四唑紫染料(MTT)显色反应来反 映微生物代谢作用[8],其单孔颜色变化率(AWCD)描 述了土壤微生物群落利用碳源的能力和代谢活性的 大小[9]。它已经成为研究微生物群落功能多样性的常 规方法之一。孔滨等运用Biolog-Eco 分析方法研究 了黑土中微生物群落代谢特征对N、P、K 肥的响应, 发现施用N、P、K 肥均提高了黑土中细菌群落的碳 源代谢活性[10];齐莎等研究了内蒙古典型草原在连续 5 年氮磷肥施用下土壤微生物的变化,发现高氮 (N280)和高磷(P75)处理一方面显著降低了土壤微生 物利用碳源的能力以及微生物功能多样性,另一 方面也改变了土壤微生物利用碳功能群结构[11]; Sarathchandra 等研究了草地土壤微生物对N、P 肥添 加的响应,表明氮养分添加提高了土壤微生物功能 多样性,而磷肥无显著影响[12]。

国内外关于养分添加对土壤微生物功能影响的 研究也已经有了较多报道,但是并没有一个相对统一 的结论,况且由于土壤类型、地理环境等因素的不同, 提出的结论也会有所不同,而且针对贝加尔针茅草原 不同养分添加下土壤微生物群落功能方面的研究较 少。本试验通过运用Biolog-Eco技术,对贝加尔针茅 草原样地在不同养分添加方式下土壤微生物群落功 能多样性变化进行分析,以期探寻草地生态系统养分 添加的最优策略,为贝加尔针茅草原的生态恢复和保 护提供一定的理论依据和技术支撑。 1 材料与方法 1.1 试验地概况

试验地为农业部环境保护科研监测所生态农业 研究室长期试验用地,具体概况在本研究室已发表 的文献著作中有详细描述,具体见参考文献[2]。 1.2 试验设计与样品采集

试验设对照(CK)和7 种不同氮磷钾养分添加方 式(N、P、K 单养分添加方式,PK、NK、NP、NPK 不同组 合添加方式)8 个处理,将试验地划分成6 个区组,每 区组内有8个小区,按照随机数字表随机法确定每个 小区的处理。小区面积8 m×8 m=64 m2,区组、小区间 分别设5 m和2 m隔离带。肥料于2010 年开始每年 6 月15日、7 月15日两次施入,每次施肥50%处理水 平。氮磷钾肥分别为硝酸铵NH4NO3、重过磷酸钙 Ca(H2PO4)2·H2O、硫酸钾K2SO4,N、P、K施肥时均匀手 撒,施肥量均为10 g·m-2;Ca、Mg、Fe、Mn、Zn、Cu、B、 Mo 施肥量分别为6、3、17、2.5、1、1、0.1、0.1 g·m-2,微 肥配成溶剂喷施,每个小区需水约13 L(全年增加的 水量相当于新增降水1.6 mm),对照样地和不施加微 肥的样地要喷施同样水量。微肥与K 肥同时添加,N 肥和P肥处理中不添加。

土壤样品在2013 年8 月进行采集,按照“随 机”、“等量”和“多点混合”的原则,在各个处理小区 内按照“S”型取样法选取6 个点,去除表面植被,取 0~20 cm 土壤混匀过筛,去除根系和土壤入侵物,采 用“四分法”选取1 kg 土壤装入无菌封口袋,冰盒冷 藏迅速运至实验室并将其分成两份。一份于冰箱中 -20 ℃低温保存,用于土壤微生物功能多样性分析; 另一份于室内自然风干后研磨过筛,用作土壤理化 性状分析。 1.3 土壤理化性状测定

土壤有机质测定采用重铬酸钾容量法,土壤全 氮、硝态氮、铵态氮均采用总有机碳/总氮分析仪测 定,全磷、速效磷分别采用硫酸-高氯酸消煮法、碳酸 氢钠法测定[13]。 1.4 Biolog测定

测定主要基于Garland 和Mills[14]的方法,略有改 动。称取10 g鲜土于高压灭菌的三角瓶中,之后再向 瓶中加入90 mL 0.85%无菌NaCl溶液,封口膜封口后 放入振荡器,以250 r·min-1转速振荡30 min。取出后 静置10 min,吸取上清液5 mL 于新三角瓶(高压灭 菌)中,加45 mL 无菌NaCl 溶液稀释至10-2,重复稀 释至10-3。取150 μL 10-3倍稀释液于Biolog-ECO微平 板孔中。之后将其置于28 ℃恒温箱中黑暗培养,每隔 24 h在Biolog 微孔板读数仪(BIOLOGInc.,USA)上读 取数值并记录,持续进行7 d。 1.5 数据分析

采用Garland 和Mills[14]的方法计算单孔平均颜 色变化率:AWCD=∑(C590-C750)/31

Shannon-Wiener 物种丰富度指数:H=-∑Pi×lnPi

Shannon-Wiener 均匀度指数:E=H/Hmax=H/lnS

Simpson优势度指数:D=1-∑Pi2

式中:C590为单孔在590 nm 下光密度值;C750为单孔 在750 nm 下光密度值;31 为Biolog-Eco 微平板上供 试碳源的种类数;Pi为第i孔的相对吸光值与整个平 板相对吸光值总和的比值;S为颜色变化孔数。

试验结果的主成分分析和相关分析采用SPSS 16.0软件进行。 2 结果与分析 2.1 不同养分添加方式下土壤理化性质变化

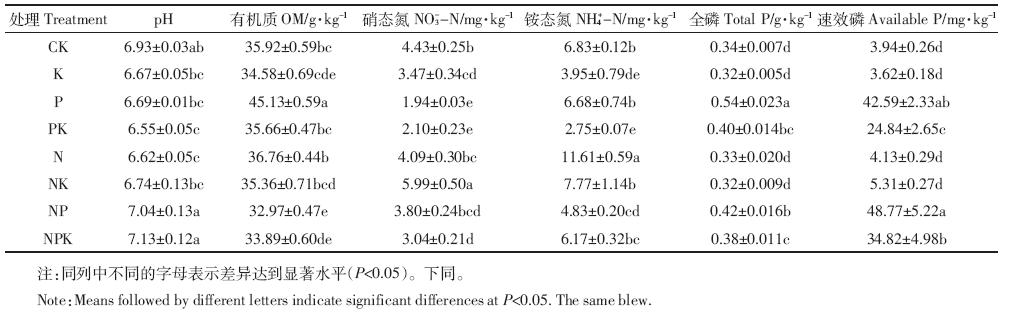

不同养分添加方式下土壤理化性质变化如表 1。 结果显示,K、P、NK、NP、NPK 处理的土壤pH 较CK 无显著差异,而PK、N 处理显著低于CK。有机质含量 P处理最高,NP、NPK 处理最低,其余处理与CK 比较 差异不显著。硝态氮NK处理最高,N、NP处理与CK 无显著差异,其余处理显著低于CK,且P、PK 处理最 低。铵态氮N处理最高,P、NK、NPK 较CK 无显著差 异,且PK 处理最低。全磷P处理最高,NP、PK、NPK 处理次之,其余处理间差异不显著。速效磷NP、P、 NPK 处理最高,PK 次之,其余处理与CK 相比差异不 显著。

|

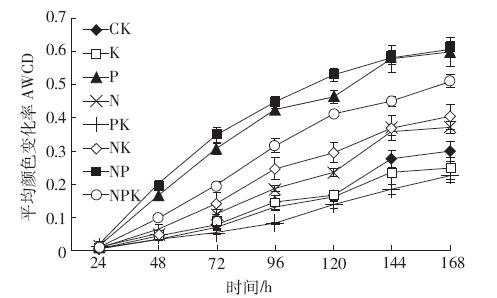

培养开始后,每隔24 h测定各处理AWCD 值,绘 制其随时间变化的动态图如图 1。培养24 h 之前 AWCD 值几乎为零,而24 h 后随着培养时间的延长, AWCD 值快速升高,说明24 h后碳源被迅速利用。不 同养分添加方式的AWCD 值增长速率各不相同,说 明各处理间微生物对碳源的利用能力有较大差异,微 生物代谢活性方面有很大差异。

|

| 图 1 土壤微生物群落AWCD随时间的动态变化 Figure 1 AWCD dynamics over incubation time |

不同养分添加方式下土壤微生物群落利用单一 碳源能力的顺序从高到低依次为NP跃P跃NPK跃NK跃 N跃CK跃K跃PK。含有P的处理NP、P、NPK 和含有N 的 处理NK、N 的AWCD 值与CK 相比有较大提高,而 处理K、PK 的AWCD 值较CK 偏低。这说明含有P的 处理NP、P、NPK 和含有N的处理NK、N 与CK 相比, 微生物群落代谢较快,活性较强;处理K、PK 的代谢 相对较慢,活性相对较弱。 2.3 不同养分添加方式下土壤微生物群落功能多样 性指数

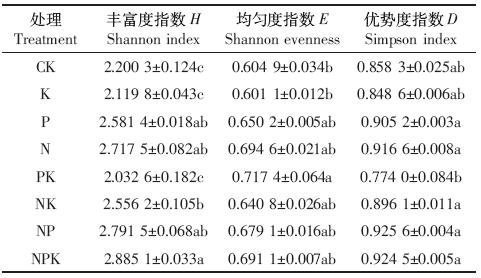

贝加尔针茅草原在不同养分添加方式下,土壤微 生物群落物种丰富度指数H、均匀度指数E和优势度 指数D 如表 2 所示。结果表明,微生物群落功能多 样性指数对不同养分添加方式的响应不同,群落功能 多样性发生了变化。含有P 的处理NP、P、NPK 和含 有N 的处理NK、N 的丰富度指数H均显著高于CK、 K、PK 处理,而均匀度指数E和优势度指数D含P 处 理(PK除外)和含N处理与CK 比较差异不显著。

|

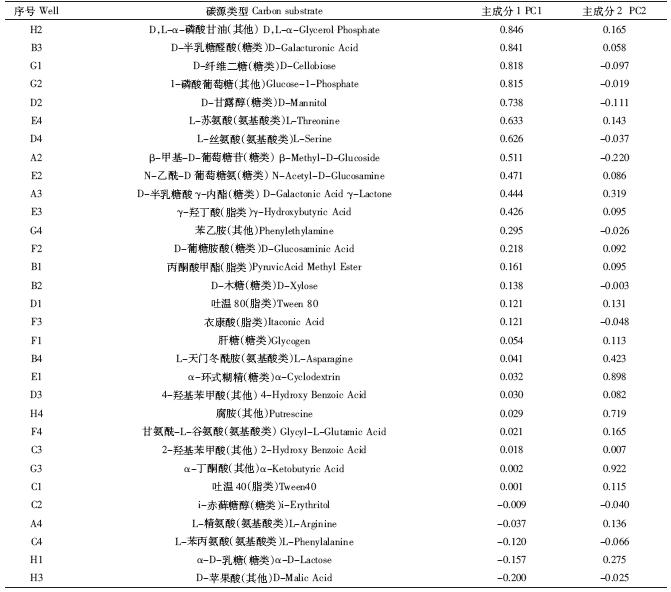

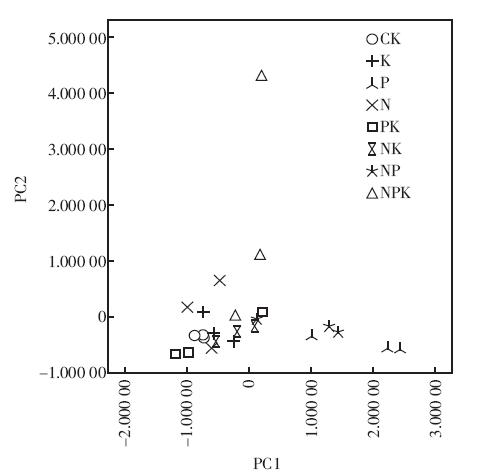

利用培养96 h时的AWCD 值进行主成分分析。 初始载荷因子是反映碳源利用与主成分相关性强弱 的相关系数,载荷因子越高表示该类碳源对主成分 的贡献越大。Biolog-Eco 板上31 种碳源在前2 个主 成分上的载荷值见表 3(以PC1 载荷值降序排列)。 结果显示:对第一主成分(PC1)贡献较大的碳源种类 有7 个,主要包括3 种糖类、2 种氨基酸类和2 种其 他类;对第二主成分(PC2)贡献较大的碳源有3 个, 主要包括1 种糖类和2 种其他类。这说明在不同氮 磷钾养分组合添加条件下贝加尔针茅草原土壤微生 物的主要碳源是糖类、代谢中间产物及次生代谢物。

主成分累计方差贡献率一般要求达到85%[15],据 此共提取了11个主成分,累计贡献率达85.558%。其 中第1主成分(PC1)的方差贡献率为21.183%;第2主 成分(PC2)为11.596%;第3 至11 主成分贡献率分别 为9.128%、8.379%、7.203%、5.741%、5.467%、5.189%、 4.499%、3.806%、3.367%。选取前2 个主成分进行分 析,分别以PC1、PC2 为x 轴、y 轴,以各处理在2 个主 成分上的得分值为坐标绘制主成分分析图(图 2)。

|

| 图 2 不同养分添加方式土壤微生物碳源利用主成分分析 Figure 2 Principal components analysis of carbon utilization in different nutrient addition treatments |

结果表明,不同养分添加方式的PC 值在PC 轴 上出现了明显的分布差异,整体可以分为3 大类: NP、P 处理,N、NPK 处理,CK、K、PK、NK 处理。NP、P 处理除有一点离散外,另外5 点分布在PC1 轴的正 方向上、PC2 轴的负方向上;N、NPK 处理除有一点离 散外,基本在PC1轴的负方向上、PC2 轴的正方向上; CK、K、PK、NK 处理除有两点离散外,其余分布在 PC1 轴的负方向上、PC2 轴的负方向上。不同养分添 加处理的分布差异表明,CK、K、PK、NK 养分添加处 理对PC1、PC2 相关碳源的利用量很少,利用能力偏 低;而NP与P添加处理之间相似,N 与NPK 添加处 理之间相似,且NP、P养分添加处理主要利用PC1 相 关碳源,N 与NPK 主要利用PC2相关碳源。 3 讨论

AWCD值高低反映了微生物群落代谢活性高低。 本研究结果表明,不同养分添加方式下土壤微生物 AWCD 值不同,对碳源的利用能力和代谢活性不 同。含磷添加处理(PK除外)NP、P、NPK 最高,含氮添 加处理NK、N 次之,CK、K、PK 处理最低。首先含氮添 加处理AWCD 值高于CK、K、PK 处理,分析其原因可 能为:一方面氮养分的添加可以改变土壤养分的有 效性以及调节土壤养分的储存和转化,改善土壤 C/N[16,17];另一方面还能为微生物提供大量的氮源,促 进微生物繁殖和土壤氮素的循环[18],而且氮养分添加 增加了土壤氮素供应,极大地增加了地上生物量,从 而使根系分泌物显著增加,进一步促进根系微生物的 生长繁殖。此外,含氮养分添加从多方面提高了微生 物碳源利用能力和代谢活性。其次含氮添加处理 AWCD 值低于含磷添加处理(PK 除外)NP、P、NPK, 分析其原因:由理化性质变化可知,含磷养分添加处 理提高了土壤速效磷含量,而有报道速效磷含量与蔗 糖酶活性为显著正相关,蔗糖酶可以把高分子量糖分 解成小分子,其活性反映了土壤有机碳分解转化的规 律[19],因此含磷养分的添加间接促进了土壤微生物对 有机碳源的分解利用。至于PK 处理AWCD值并不像 其他含磷添加处理显著提高以及NPK 处理低于NP 处理,可能与K 元素会影响氮磷养分的吸收效应有 关[20],因此NP 处理对土壤微生物代谢活性的提高效 果最好。

对土壤微生物多样性指数的分析表明,不同养分 添加方式下群落的丰富度指数(H)不同,含磷添加处 理(PK 除外)NP、P、NPK 和含氮添加处理NK、N 的丰 富度指数H 均显著高于CK、K、PK,且两类处理间差 异不显著。Sarathchandra等研究发现N养分添加处理 的丰富度指数(H)高于CK 处理[12],辜运富等研究认 为与对照相比,N、NP、NPK 养分添加处理均提高了土 壤微生物的数量[21],Aerts 等研究指出适当施磷土壤 中群落的生物多样性较高[22],分析认为原因可能在于 含氮或含磷养分的添加都会刺激某些细菌的生长[23], 对微生物的丰富度产生影响。毕江涛等研究认为植物 种类可显著影响土壤微生物的种群丰富度以及种群 之间的个体分配情况[6],夏北成等也指出植被使土壤 中的微生物种类更丰富,群落多样性更高[24],据此分 析,含磷添加处理(PK 除外)和含氮添加处理的丰富 度指数(H)均显著高于CK、K、PK 的原因也可能为含 氮或含磷养分的添加提高了植被植物多样性而间接 影响了土壤微生物多样性[25]。因此,NP养分的组合添 加对微生物的丰富度指数提高的促进作用更大。不同 养分添加之间均匀度指数(E)、优势度指数(D)差异不 显著,可能是由于养分添加致使土壤中一些数量原本 较多的微生物类群减少而一些新的类群产生,进而保 持均匀度与优势度指数稳定。

主成分分析结果表明,贝加尔针茅草原在不同养 分添加方式下对第一和第二主成分相关碳源利用模 式和利用能力不同,CK、K、PK、NK 养分添加处理对 第一、二主成分相关碳源的利用量都很少,利用能力 偏低,而NP、P养分添加处理利用第一主成分相关碳 源的能力较高,N 与NPK 处理利用第二主成分相关 碳源的能力较高。第一、二主成分碳源都包括糖类和 代谢中间产物及次生代谢物。表明NP、P 和N、NPK 养分添加处理改变了土壤微生物的群落组成结构,致 使偏好糖类、代谢中间产物及次生代谢物为碳源的土 壤微生物群落的生长发育得到有效促进。刘伟等对毛 竹根际土壤DNA 的PCR-DGGE 分析也表明,不同养 分添加处理毛竹根际微生物的类群组成有差异[26]。郑 华平等的研究表明不同养分添加改变了土壤营养成 分、植物多样性[27],据此分析,以上主成分分析结果的 原因可能为养分添加致使植物多样性改变,一方面植 物多样性影响了土壤中的碳分配以及土壤微生物功 能多样性[28],另一方面植物多样性提高产生大量根系 分泌物导致土壤微生物群落结构功能的改变[29]。 4 结论

不同养分添加方式对贝加尔针茅草原土壤微生 物功能多样性影响不同,N、P、NP、NPK 养分添加方式 对土壤微生物代谢活性和物种丰富度指数有显著提 高,且有效提高了微生物群落碳源利用能力,有利于 土壤微生物群落功能多样性的提高。本研究为贝加尔 针茅草原合理的养分添加方式的探寻提供了一定的 理论基础。

| [1] | 赵 帅, 张静妮, 赖 欣, 等. 放牧与围封对呼伦贝尔针茅草原土壤酶活性及理化性质的影响[J]. 中国草地学报, 2011, 33(1):71-76. ZHAO Shuai, ZHANG Jing-ni, LAI Xin, et al. Effects of grazing and fencing on soil enzyme activity and soil physicochemical properties in Stipa steppe in Hulunbeier, Inner Mongolia[J]. Chinese Journal of Grassland, 2011, 33(1):71-76. |

| [2] | 杨殿林, 韩国栋, 胡跃高, 等. 放牧对贝加尔针茅草原群落植物多样性和生产力的影响[J]. 生态学杂志, 2006, 25(12):1470-1475. YANG Dian-lin, HAN Guo-dong, HU Yue-gao, et al. Effects of grazing intensity on plant diversity and aboveground biomass of Stipa baicalensis grassland[J]. Chinese Journal of Ecology, 2006, 25(12):1470-1475. |

| [3] | 贺金生, 王政权, 方精云. 全球变化下的地下生态学:问题与展望[J]. 科学通报, 2004, 49(13):1226-1233. HENG Jin-sheng, WANG Zheng-quan, FANG Jing-yun. Belowground ecology under global change:Problems and prospects[J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49 (13):1226-1233. |

| [4] | Copley J. Ecology goes underground[J]. Nature, 2000, 406:452-454. |

| [5] | Wardle D A, Yeates G W, Nichoson K S, et al. Response of soil microbial biomass dynamics, activity and plant litter decomposition to agricultural intensification over a seven-year period[J]. Soil Biol Biochem, 1999, 31(12):1707-1720. |

| [6] | 毕江涛, 贺达汉, 沙月霞, 等. 荒漠草原不同植被类型土壤微生物群落功能多样性[J]. 干旱地区农业研究, 2009, 27(5):149-155. BI Jiang-tao, HE Da-han, SHA Yue-xia, et al. Functional diversity of soil microbial community under different types of vegetation in the desert grassland[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2009, 27 (5):149-155. |

| [7] | Zelles L. Fatty acid pattern of phospholipids and lipopolysacharides in the characterization of microbial communities in soil:A review[J]. Biology and Fertility of Soils, 1999, 29:111-129. |

| [8] | 韩 蕙, 翟振华, 张燕燕, 等. 环境微生物样品真菌群落BIOLOG分析方法[J]. 生态学报, 2009, 29(5):2368-2373. HAN Hui, ZHAI Zhen-hua, ZHANG Yan-yan, et al. BIOLOG analysis for fungal communities in environmental samples[J]. Acta Ecologica Sinica, 2009, 29(5):2368- 2373. |

| [9] | 张海芳. 呼伦贝尔沙地不同植被恢复模式土壤微生物多样性[D]. 天津:天津师范大学, 2012. ZHANG Hai-fang. Soil microbial diversity under different vegetation restoration patterns for Hulunbeier Sandy Land[D]. Tianjin:Tianjin Normal University, 2012. |

| [10] | 孔 滨, 孙 波, 郑宪清, 等. 水热条件和施肥对黑土中微生物群落代谢特征的影响[J]. 土壤学报, 2009, 46(1):100-106. KONG Bin, SUN Bo, ZHENG Xian-qing, et al. Effect of hydrothermal conditions and fertilization on metabolic characteristics of microbial community in black soil[J]. Acta Pedologica Sinica, 2009, 46(1):100-106. |

| [11] | 齐 莎, 赵小蓉, 郑海霞, 等. 内蒙古典型草原连续5年施用氮磷肥土壤生物多样性的变化[J]. 生态学报, 2010, 30(20):5518-5526. QI Sha, ZHAO Xiao-rong, ZHENG Hai-xia, et al. Changes of soil biodiversity in Inner Mongolia steppe after 5 years of N and P fertilizer applications[J]. Acta Ecologica Sinica, 2010, 30(20):5518-5526. |

| [12] | Sarathchandra S U, Ghani A, Yeates G W, et al. Effect of nitrogen and phosphate fertilizers on microbial and nematode diversity in pasture soils[J]. Soil Biology & Biochemistry, 2001, 33(7/8):953-964. |

| [13] | 中国土壤学会. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京:中国农业科技出版社, 1999:22-146. Soil Science Society of China. The analysis method of soil agricultural chemistry[M]. Beijing:Chinese Agricultural Science and Technology Press, 1999:22-146. |

| [14] | Garland J L, Mills A L. Classification and characterization of heterotrophic microbial communities on the basis of patterns of community-level sole carbon source utilization[J]. Applied and Environmental Microbiology, 1991, 57(18):2351-2359. |

| [15] | 郝黎仁, 樊 元, 郝翟欧, 等. SPSS实用统计分析[M]. 北京, 水利水电出版社, 2003. HAO Li-ren, FAN Yuan, HAO Zhai-ou,et al. SPSS statistical analysis[M]. Beijing: China Water Power Press, 2003. |

| [16] | 郁培义, 朱 凡, 王志勇, 等. 氮添加对樟树林红壤微生物群落代谢功能的影响[J]. 中南林业科技大学学报, 2013, 33(3):70-74. YU Pei-yi, ZHU Fan, WANG Zhi-yong, et al. Effects of nitrogen addition on metabolic function of microbial community in red soil of Cinnamomum camphora forest[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2013, 33(3):70-74. |

| [17] | 罗希茜, 郝晓晖, 陈 涛, 等. 长期不同施肥对稻田土壤微生物群落功能多样性的影响[J]. 生态学报, 2009, 29(2):740-748. LUO Xi-qian, HAO Xiao-hui, CHEN Tao, et al. Effects of long-term different fertilization on microbial community functional diversity in paddy soil[J]. Acta Ecologica Sinica, 2009, 29(2):740-748. |

| [18] | 李 花. 长期施肥和管理对塿土微生物量碳氮和酶活性动态变化的影响[D]. 杨凌:西北农林科技大学, 2011. LI Hua. Effects of long-term fertilization regimes on changes of microbial biomass carbon and nitorgen and enzyme activity[D]. Yangling:Northwest A&F University, 2011. |

| [19] | 王 娟. 施肥对土壤酶活性、土壤养分及春小麦产量的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2007. WANG Juan. Effects of fertilization on soil enzyme activity, nutrients and the yield of spring wheat[D]. Lanzhou:Gansu Agricultural University, 2007. |

| [20] | 苗玉红, 韩燕来, 王宜伦, 等. 钾对不同超高产小麦品种产量及氮、磷吸收效应的影响[J]. 土壤通报, 2007, 38(5):1022-1024. MIAO Yu-hong, HAN Yan-lai, WANG Yi-lun, et al. Effect of potassium on the yield and N and P absorption of different super-high yield wheat varieties[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2007, 38(5):1022-1024. |

| [21] | 辜运富, 云 翔, 张小平, 等. 不同施肥处理对石灰性紫色土微生物数量及氨氧化细菌群落结构的影响[J]. 中国农业科学, 2008, 41(12):4119-4126. GU Yun-fu,YUN Xiang, ZHANG Xiao-ping,et al. Effect of different fertilizer treatments on quantity of soil microbes and structure of ammonium oxidizing bacterial community in a calcareous purple paddy soil[J]. Agricultural Sciences in China, 2008, 7(12):1481-1489. |

| [22] | Aerts R, de Caluwe H, Beltman B. Plant community mediated vs. nutritional controls on litter decomposition rates in grassland[J]. Ecology, 2003, 84 (12):3198-3208. |

| [23] | 孟庆杰, 许艳丽, 李春杰, 等. 不同施肥/土地利用方式对黑土细菌多样性的影响[J]. 大豆科学, 2008, 27(3):480-486. MENG Qing-jie, XU Yan-lie, LI Chun-jie, et al. Effects of different fertilization and land use history on the bacterial diversity in black soils[J]. Soybean Science, 2008, 27(3):480-486. |

| [24] | 夏北成, Jizhong Z, James M T. 植被对土壤微生物群落结构的影响[J].应用生态学报, 1998, 9(3):296-300. XIA Bei-cheng, ZHOU Ji-zhong, Tiedje J M. Effect of vegetation on structure of soil microbial communit[J]. Chinese Journal of Applied Ecology,1998, 9(3):296 -300 |

| [25] | 杜玮超, 袁 霞, 曲同宝. 土壤微生物多样性与地上植被类型关系的研究进展[J]. 当代生态农业, 2011(1-2):14-18. DU Wei-chao, YUAN Xia, QU Tong-bao. Research progress of the relationship between soil microbial diversity and above-ground vegetation types[J]. Contemporary Eco-Agri Culture, 2011(1-2):14-18. |

| [26] | 刘 玮, 邓光华, 张嘉超, 等. 不同施肥处理对毛竹根际微生物影响及其PCR-DGGE分析[J]. 东北林业大学学报, 2011, 39(5):50-53. LIU Wei, DENG Guang-hua, ZHANG Jia-chao, et al. Influence of fertilizer application on rhizosphere microbial diversity of Phyllostachys edulis based on PCR- DGGE Analysis[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2011, 39(5):50-53. |

| [27] | 郑华平, 陈子萱, 王生荣, 等. 施肥对玛曲高寒沙化草地植物多样性和生产力的影响[J]. 草业学报, 2007, 16(5):34-39. ZHENG Hua-ping, CHEN Zi-xuan, WANG Sheng-rong, et al. Effects of fertilizer on plant diversity and productivity of desertified alpine grassland at Maqu, Gansu[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2007, 16(5):34-39. |

| [28] | Natalia L, Katarina H. Plant species influence microbial diversity and carbon allocation in the rhizosphere[J]. Soil Biology and Biochemistry,2010, 4:162-168. |

| [29] | Zak D R,Holmes W E,White D C. Plant diversity, soil microbial communities, and ecosystem function:Are there any links?[J]. Ecological Society of America, 2003, 84(8):2042-2050. |

2014, Vol. 33

2014, Vol. 33