文章信息

- 串丽敏, 郑怀国, 赵同科, 赵静娟, 颜志辉, 张晓静

- CHUAN Li-min, ZHENG Huai-guo, ZHAO Tong-ke, ZHAO Jing-juan, YAN Zhi-hui, ZHANG Xiao-jing

- 基于专利文献分析的土壤污染修复技术发展现状与展望

- The development status and future prospective of remediation technology for contaminated soils based on patent analysis

- 农业环境科学学报, 2016, 35(11): 2041-2048

- Journal of Agro-Environment Science, 2016, 35(11): 2041-2048

- http://dx.doi.org/10.11654/jaes.2016-0219

文章历史

- 收稿日期: 2016-02-24

2. 北京市农林科学院植物营养与资源研究所, 北京 100097

2. Institute of Plant Nutrition and Natural Resources, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100097, China

土壤作为陆地生态系统重要组成部分,是人类和动物居住不可替代的环境因子,也是食物安全与人体健康的基本保障,在保护环境和维持生态平衡中具有重要作用。2013年年底第二次土壤调查结果显示,我国耕地总面积为1.353 亿hm2,由于生态承载问题日益突出,受到中重度污染的耕地面积约为333.3 万hm2,适宜稳定利用的耕地约为1.2亿hm2[1]。面对土壤污染的严峻形势,如何修复已成为当今农业、生态和环境科学领域研究的热点。为了实现土地的可持续利用,保障人类获得充足且安全的食品和生活环境,迫切需要研究并提出经济、高效、可行的土壤污染修复技术。

专利信息能反映最新的科技发明、创造和设计,其所包含的科技信息中有80%未被其他媒体公开过,是重要的科技情报信息源。通过对专利文献的深入分析,可以对特定技术领域发展做出趋势预测,对竞争对手进行跟踪研究等,从而为国家、行业、企业生产经营决策和管理决策提供信息支撑[2-4]。专利的文献计量分析可以客观、定量地反映某一学科的宏观发展态势,并已被不少学科所采用,在农业、林业、环境科学、新能源利用等方面,学者已经做过大量的文献计量分析,研究方法也较为成熟[5-11]。有专家指出,科学文献的数量和质量是对科学技术水平的一种重要量度[12-14]。从文献计量角度探讨科学研究布局和发展态势是一种有效的途径和方法[15-17]。

为明确土壤污染修复技术领域在世界范围的研究布局和发展态势,本研究基于德温特专利创新索引数据库(Derwent Innovation Index,DII)对土壤污染修复技术领域的专利进行计量学统计,探讨该技术的研究现状、研究重点及发展趋势,为土壤环境学科的发展、研究布局的规划以及为我国土壤污染修复技术的创新和政府管理部门农业环境保护决策的制定提供参考与借鉴。

1 数据来源与统计方法本部分以汤森路透的德温特专利创新索引数据库作为数据源,分析土壤污染修复领域相关的专利情况,检索式如下:TS(主题词)=(soil or field or farmlandorcropland)AND(pollut* orcontaminat*)AND(removalor remediat* or decontaminat* or stabilizat* or phytore-mediat* or bioremediat* or co -remediat* or phytoex-tract* or phytostabilizat* or phytoinfiltrat* or phyto-volatilizat* or localizat* or accumulat* or hyperaccumu-lat* or amendments or additives)。检索时间跨度为2005—2013 年,检索日期为2014 年8 月18 日(由于专利申请日和公开日之间通常存在18 个月的滞后期,2013 年的专利数量仅供参考)。以检索到的全部专利为数据集,利用汤森路透的数据分析工具Thomson Data Analyzer(TDA)和Aureka 专利在线分析工具等,从专利年度申请趋势(按基本专利年,下同)、专利受理机构、优先权国家、主要申请机构、学科领域和技术布局、高被引专利等角度对土壤污染修复技术领域相关专利数据进行了计量统计与文本挖掘分析。

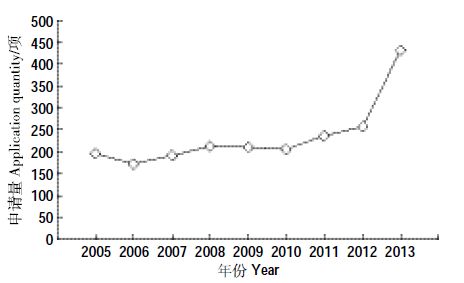

2 结果与讨论 2.1 专利申请宏观态势分析 2.1.1 专利申请数量及年度变化趋势结果显示,与土壤污染修复技术相关的专利申请共2145项。相关专利申请量的变化可以反映全球范围在该技术领域创新发明的活跃程度。2005—2013年期间,在土壤污染修复技术领域专利的年度申请量变化如图 1 所示。结果显示,2005—2010 年,土壤污染修复技术领域的专利申请量逐渐增长,但是涨幅较为缓慢,2010 年以后,该技术领域的专利申请量出现较快增长趋势,尤其在2013 年专利申请量达到432项,是2012 年(256项)的1.7倍。可见,土壤污染修复技术领域的创新发明在2013年达到近几年来的活跃高峰。

|

| 图 1 2005—2013 年土壤污染修复技术领域相关专利申请数量的年度变化 Figure 1 The quantity of patent application in the field of contaminated soil remediation technology from the year 2005 to 2013 |

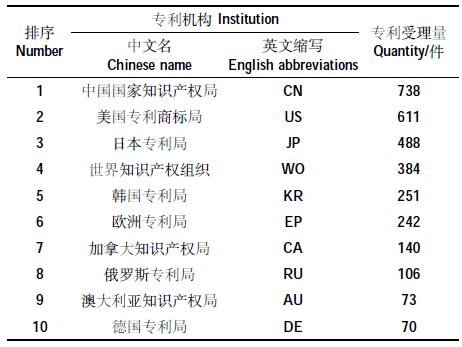

不同专利受理机构的专利受理数量一定程度反映了该领域在全球的布局状况。根据对土壤污染修复技术相关专利申请受理机构的统计(表 1),受理量最多的前10 个机构依次为中国国家知识产权局(CN)、美国专利商标局(US)、日本专利局(JP)、世界知识产权组织(WO)、韩国专利局(KR)、欧洲专利局(EP)、加拿大知识产权局(CA)、俄罗斯专利局(RU)、澳大利亚知识产权局(AU)和德国专利局(DE),说明土壤污染修复技术在以上众多区域布局广泛,市场也较为活跃。排名前10位国家的专利受理量占专利申请总量的89.2%,其中中国国家知识产权局受理的专利数量最多,为738 件,占专利申请总量的21.2%,表明中国在土壤污染修复技术领域的研究和应用最为活跃。位居第二的美国专利商标局专利受理量为611 件,占专利申请总量的17.6%,排名第三位的日本专利局为488件,占专利申请总量的14.0%。澳大利亚和德国专利受理机构的受理数量在100 件以下。

|

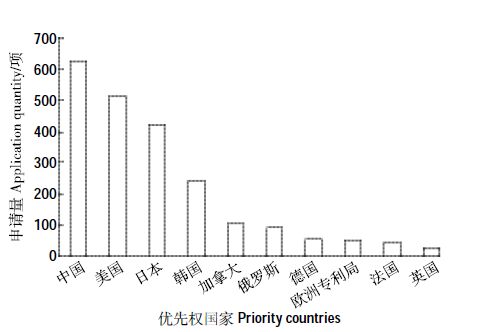

优先权国一般意味着技术原创国。申请量排名在前10 位的优先权国家分别为中国、美国、日本、韩国、加拿大、俄罗斯、德国、法国、欧洲专利局、英国(图 2)。排名第一位的中国在该领域的专利申请量高达627 项,远远高于排名第二位和第三位的美国(514项)和日本(422项),说明中国是土壤污染修复领域最大的技术来源国。排名第四位和第五位的是韩国和加拿大,在土壤污染修复领域享有的优先权专利分别为244项和106项。其余国家的专利优先权申请量均在100项以下,远远低于上述排名靠前的国家。

|

| 图 2 土壤污染修复技术领域相关专利排名前10 位的优先权国家分布 Figure 2 The top10 priority countries in the field of contaminated soil remediation technology |

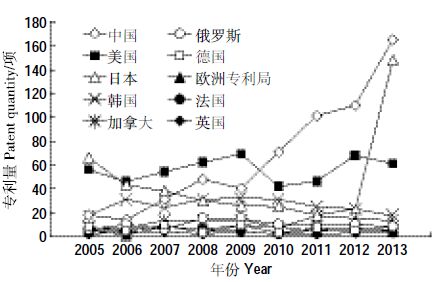

中国在土壤污染修复技术领域的专利数量从2005 年逐年上升,尤其是2009 年以后呈现迅猛上升趋势,超过了美国和其他国家(图 3)。美国在土壤污染修复技术领域的专利数量在2005—2013 年基本平稳,保持在42~69 项范围。日本在2005 年的专利数量高于中国和美国,然而到2010 年开始呈现下降趋势,在2013年的专利数量突然激增。韩国在土壤污染修复技术领域的专利数量保持在17~32 项之间,其余国家每年在土壤污染修复技术领域的专利数量多在10项以内。

|

| 图 3 土壤污染修复技术领域相关专利排名前10 位的优先权国家分布 Figure 3 The top10 priority countries in the field of contaminated soil remediation technology |

根据德温特数据库的学科分类,分析土壤污染修复技术领域相关专利共涉及23 个学科领域,其中分布较多的前10 个主要是化学、仪器与仪表、工程学、水资源学、高分子科学、农学、生物技术与应用微生物学、能源与燃料、公共、环境与职业健康、药物学与药剂学(图 4)。涉及化学领域的专利数量最多,为1542项,占专利申请总量71.9%;其次是仪器与仪表领域,为1394 项,约占专利申请总量的65.0%;排名第三的是工程学领域,为1081 项,占专利申请总量的50.4%。其余学科领域的专利申请量在2~537 项之间,远远低于前三个学科领域的申请量。

|

| 图 4 土壤污染修复技术相关专利涉及的前10 个学科领域分布情况 Figure 4 The distribution of the top10 subject areas in the field of contaminated soil remediation technology |

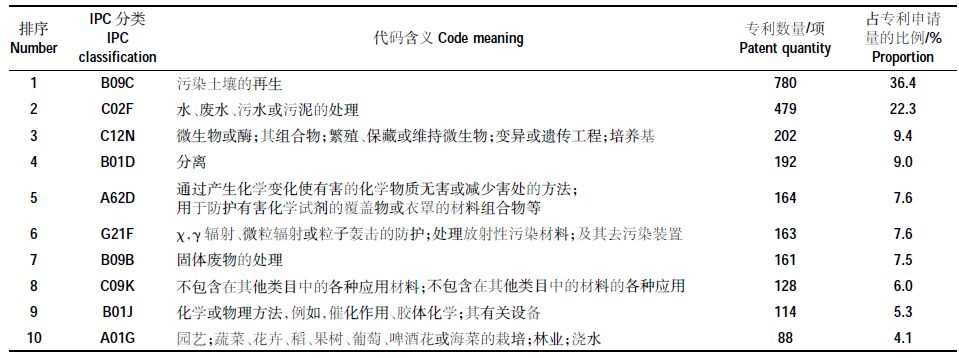

涉及的专利主要分布在“污染土壤的再生”以及“水、废水、污水或污泥的处理”两个技术方向上(表 2),IPC 专利类别分别为“B09C”和“C02F”,专利申请数量分别为780 项和479 项,各占专利申请总量的36.4%和22.3%。还有一些技术方向主要分布在“微生物或酶;其组合物;繁殖、保藏或维持微生物;变异或遗传工程;培养基”、“分离”、“通过产生化学变化使有害的化学物质无害或减少害处的方法;用于防护有害化学试剂的覆盖物或衣罩的材料组合物等”、“χ,γ辐射、微粒辐射或粒子轰击的防护;处理放射性污染材料;及其去污染装置”、“固体废物的处理”、“不包含在其他类目中的各种应用材料;不包含在其他类目中的材料的各种应用”、“化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备”以及“园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水”等方面,这些方向的专利数量在88~202 项之间,其余技术方向的专利数量在80 项以下。

|

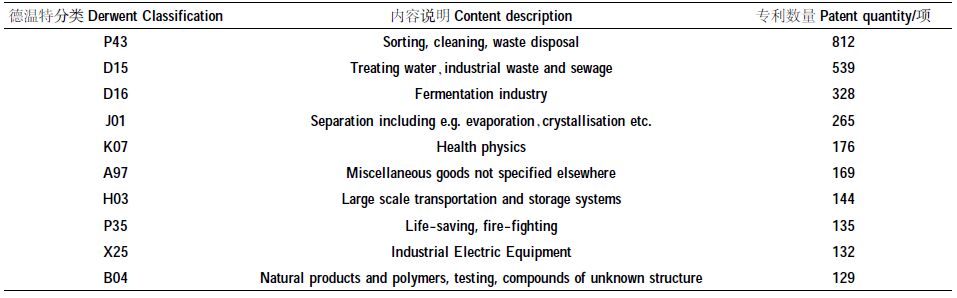

土壤污染修复领域相关的专利主要分布在A、B、D、P、J、K、H、X 八个部,即聚合物、塑料,药物,食品、洗涤剂、水处理、生物技术,一般工程,化学工程,核子能、爆破、防护,石油,电力工程等(表 3)。具体分布主要为P43、D15、D16、J01、K07 等技术方向,其中分布在“P43”(分类、清洗;废物处置)技术方向的专利有812 项,排名第二位的“D15”代表“水处理、工业废水和生活污水”的专利539 项,排名第三位的“D16”表示“发酵工业”,该技术领域的专利数量有328 项,前三项分别占专利申请总量的37.9%、25.1%和15.3%。其余专利的技术方向主要分布在包括蒸发、结晶等分离、物理保健、未分类的其他小商品、大型运输和存储系统、救生、消防、工业电气设备、天然产物和聚合物、测试、未知结构的化合物等方面。

|

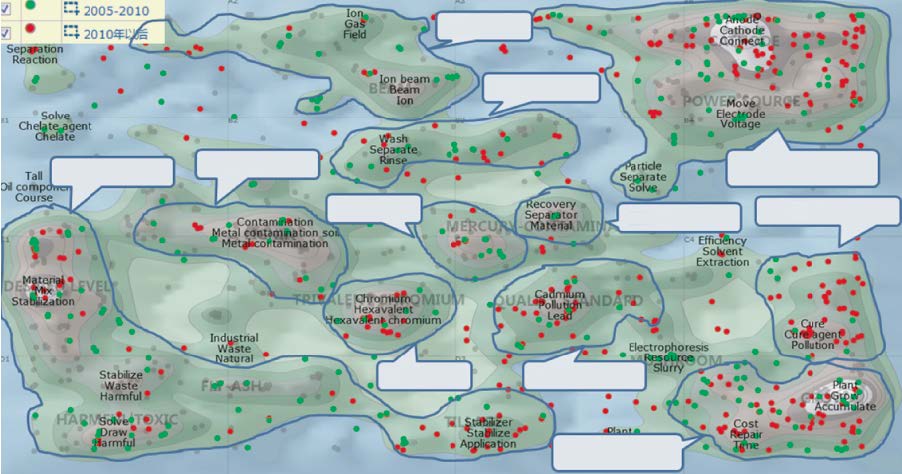

运用Thomson Innovation 中的ThemeScape 专利地图工具对检索到的专利数据进行主题词聚类分析,可以发现领域的技术热点。从图 5 可以看出,土壤污染修复领域相关专利中,土壤砷、镉、铅、铬及有机污染物一直是土壤污染修复领域研究的热点,污染物的稳定固化、植物修复、电动化、添加调理剂、土壤淋洗、离子束、分离回收等是可供采取的重要技术。通过时间切片的分析工具比较2005—2010 年以及2010 年以后专利产出的主题分布,发现2010 年后各国在土壤砷、镉、铅、铬污染方面开展了大量研究和技术研发,在重金属稳定固化、植物修复、添加土壤调理剂修复技术上近几年研发活动较为活跃。

|

| 图 5 土壤污染修复领域专利聚类分析 Figure 5 Patent cluster analysis for contaminated soil remediation |

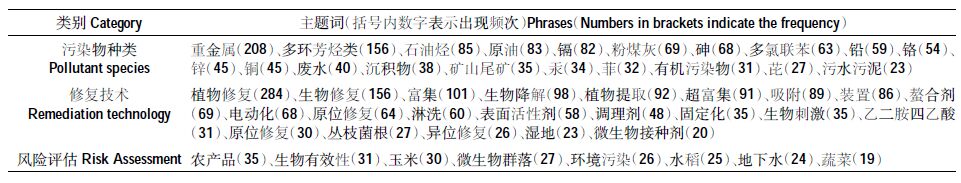

主题词的变化可以从侧面反映研究热点的布局。通过对中国土壤污染修复相关专利2010—2013 年出现频率高于2005—2009年的主题词变化分析可以看出(表 4),2010 年以后,中国土壤最受关注的是(类)重金属和有机污染物,其中(类)重金属主要是镉、砷、铬、锌、铜、汞等,有机物污染主要是多环芳烃类、多氯联苯、菲、石油烃、芘和原油中的有机成分等。修复技术的研究更倾向于生物修复,主要是植物修复和生物降解,电动化、淋洗、固定化等技术也同时发展。通过添加表面活性剂、螯合剂、调理剂、丛枝菌根、微生物接种剂等方法对污染土壤进行原位和异位修复是其研究热点。同时,基于农产品安全的风险评估也逐渐受到重视,并从作物对污染土壤的响应以及土壤微生物有效性、微生物群落多样性、环境污染风险等方面开展土壤污染风险评估。

|

通过对土壤污染修复相关专利分析,获得的主要结论如下。

(1)2005—2013 年土壤污染修复技术领域涉及的专利申请量逐渐增长,研究较为活跃。2013年达到近几年来专利申请量的高峰,排名在前10 位的优先权国家分别为中国、美国、日本、韩国、加拿大、俄罗斯、德国、法国、欧洲专利局、英国。中国在土壤污染修复技术领域的专利数量从2005 年逐年上升,尤其是2009 年以后呈现迅猛上升趋势。

(2)土壤污染修复领域相关专利涉及的学科领域呈现交叉趋势,技术布局广泛。主要涉及化学、仪器与仪表、工程学、水资源学、高分子科学、农学、生物技术与应用微生物学、能源与燃料、公共、环境与职业健康、药物学与药剂学等领域。主要分布在“污染土壤的再生”以及“水、废水、污水或污泥的处理”两个技术方向上。“χ,γ辐射、微粒辐射或粒子轰击的防护;处理放射性污染材料;及其去污染装置”技术方向的专利保护越来越得到重视。

(3)基于主题词的分析结果显示,土壤砷、镉、铅、铬及有机污染物一直是土壤污染修复领域研究的热点,污染物的稳定固化、植物修复、电动化、添加调理剂、土壤淋洗、离子束、分离回收等是采取的重要技术。2010年以后,中国土壤最受关注的是重金属和有机污染物,更倾向于生物修复技术,主要是植物修复和生物降解,电动化、淋洗、固定化等技术也同时发展。通过添加表面活性剂、螯合剂、调理剂、丛枝菌根、微生物接种剂等方法对污染土壤进行原位和异位修复是其重要研究热点。同时,基于农产品安全的风险评估也逐渐受到重视,并通过作物对污染土壤的响应以及土壤微生物有效性、微生物群落多样性、环境污染风险等方法开展土壤污染风险评估。

3.2 问题归纳基于土壤污染修复领域的发展现状,发现目前在研究和应用中仍然存在如下问题。

(1)当前研究多着重于实验室或盆栽的模拟修复,已有的技术成果实际应用到现实的修复工程中还不够广泛,多数仍然处于研究试验阶段。

(2)虽然我国在土壤污染修复领域的专利申请量位居世界前位,并且主要的科研院所和高校也有专利申请,但是整体申请数量仍然偏低,保护范围还不够广泛,缺少本国专利的国际战略保护。在土壤污染修复领域相关的专利产权保护意识有待进一步加强。

(3)在研究布局上,我国与发达国家和地区差别不是很大,均主要开展修复机理、技术研发、工程应用、风险评估和修复效果评估方面的研究;采用的修复技术主要集中在植物修复、微生物修复、化学修复和物理修复;针对的污染物也主要是重金属(包括镉、铬、锌、铅、砷和汞等)及持久性有机污染物,特别是多环芳烃。但是总体而言,除了上述几个方面,发达国家早期还布局了放射性物质(如铯和锶)的污染修复,设立了服务推广项目和突发事件应对计划。随着自然灾害等突发事件的增多,以及人为的放射性物质泄漏等事件给生态环境和人类健康造成了巨大威胁。我国在设立一些有关土壤污染修复的应急计划,防御性地布局具有潜在危险的有害物质的污染修复研究方面还存在不足。

3.3 发展途径针对土壤污染修复技术发展现状,结合当前国家发展需求,提出今后应在以下几方面加强工作:

(1)注重加强污染源头防控:土壤污染防治重在“防控”。对于未污染的农田土壤,应科学施用土壤化学投入品,对化肥、农药等农用化学品进行科学管理和施用,避免由于过量施肥或剧毒高残留农药引起的土壤污染。严格禁止将具有污染土壤性质的工业项目建在居民生活区与引导发展的农业区,针对生活垃圾对土壤的污染,应实行垃圾分类回收,综合利用可再生资源,搞好填埋区植被覆盖,减轻污染。确定区域污染物质的排放量,允许的种类、药量和浓度。制定相应监管政策和税收政策,严格限制污染源排放,做到责任到人,控制并实时监测污染排放源头,坚决杜绝污染物肆意排放。在有代表性的地区定期采样或定点安置自动监测仪器,进行土壤环境质量的测定,以观察污染状况的定期变化规律,做好污染监测预警。从源头上杜绝土壤点源污染扩大化,严格防控土壤污染。

(2)促进修复技术攻关:对于已经污染的土壤,确有必要恢复的,要着力探索经济实用可行的综合型修复技术,促进科技攻关。单一的修复技术已不能满足当前对于土壤污染治理的需求,今后的研究方向应该是多种技术的有机结合。加强土壤调理剂研发与应用,开发与螯合剂协同作用的土壤改良剂,探索螯合诱导与其他生物工程结合的联合修复技术,探索作物最佳施肥技术和病虫害生物防治技术,开展修复技术的环境风险评估以及经济可行性评价。

运用分子生物学和基因工程技术,强化超富集植物材料的筛选。在引入超富集植物之前,充分论证其造成生物入侵等的负面风险评估,因地制宜地诱导、培育本地兼具高生物量和高富集能力的植物。充分利用生态位差异的优势,开展超富集植物与农作物的间套作研究以及木本和草本植物联合修复的研究。

(3)加强技术成果的应用示范与推广:理论研究终归是要投入应用实践,科学研究要与应用实践并重。土壤污染修复技术的应用在很大程度上依赖于修复设备和监测设备的支撑。在经济实用可行的土壤污染修复技术研发的基础上,兼顾经济效益和生态效益,研发先进适用装备和高效低成本功能材料,加强重金属气提、氧化还原、热脱附、淋洗等物化修复设备的研发以及工程的规模化,增强修复技术和装备的应用示范与推广,注重已有技术成果的转化,进而有序促进土壤修复产业发展,使基础的理论研究用于指导应用实践,发挥更大的社会和经济效益。

| [1] | 国土资源部, 国家统计局, 国务院第二次全国土地调查领导小组办公室. 关于第二次全国土地调查主要数据成果的公报[DB/OL].[2013-12-30]. http://www.mlr.gov.cn/zwgk/zytz/201312/t2013-1230_1298865.htm Ministry of Land and Resources of the People's Republic of China. National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. The Office of the Second National Land Survey Leading Group of the State Council. The second national land survey data results communique[DB/OL].[2013-12-30]. http://www.mlr.gov.cn/zwgk/zytz/201312/t2013-1230_1298865.htm |

| [2] | 陈燕, 黄迎燕, 方建国. 专利信息采集与分析[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007 . CHEN Yan, HUANG Ying-yan, FANG Jian-guo. Patent information collection and analysis[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2007 . |

| [3] | 侯剑华, 朱晓清. 基于专利的技术预测评价指标体系及其实证研究[J]. 图书情报工作 , 2014, 18 : 77–82. HOU Jian-hua, ZHU Xiao-qing. Evaluation indicators system of technology forecasting and its empirical study based on the patent[J]. Library and Information Service , 2014, 18 : 77–82. |

| [4] | 刘艳梅, 余江, 张越, 等. 七大战略性新兴产业技术创新态势的国际比较[J]. 中国科技论坛 , 2014 (12) : 68–74. LIU Yan-mei, YU Jiang, ZHANG Yue, et al. International comparison on patents of seven strategic emerging industries[J]. Forum on Science and Technology in China , 2014 (12) : 68–74. |

| [5] | 靳军宝, 高峰, 古志文, 等. 基于DII的生物育种专利技术国际态势分析[J]. 中国农业科技导报 , 2015, 17 (4) : 176–180. JIN Jun-bao, GAO Feng, GU Zhi-wen, et al. International patent analysis for biological breeding technique based on DII[J]. Journal of Agricultural Science and Technology , 2015, 17 (4) : 176–180. |

| [6] | 卢垚, 宋敏. 基于专利数据的植物抗逆境胁迫基因研究态势分析[J]. 中国农业科技导报 , 2014, 16 (5) : 167–174. LU Yao, SONG Min. Analysis about research status of plant stress-resistance gene based on patent data[J]. Journal of Agricultural Science and Technology , 2014, 16 (5) : 167–174. |

| [7] | 吴学彦, 韩雪冰, 孙琳, 等. 基于DII的转基因玉米领域专利计量分析[J]. 情报杂志 , 2013, 32 (5) : 99–102. WU Xue-yan, HAN Xue-bing, SUN Lin, et al. Patentometric analysis of transgenic maize technology based on DII[J]. Journal of Intelligence , 2013, 32 (5) : 99–102. |

| [8] | 贺萍, 骆有庆, 路文如. 全球林业外来有害生物研究的文献计量分析[J]. 北京林业大学学报 , 2009, 31 (6) : 77–85. HE Ping, LUO You-qing, LU Wen-ru. A bibliometric analysis on global literatures of invasive alien species of forest[J]. Journal of Beijing Forestry University , 2009, 31 (6) : 77–85. |

| [9] | 王雪梅, 张志强, 熊永兰. 国际生态足迹研究态势的文献计量分析[J]. 地球科学进展 , 2007, 22 (8) : 872–878. WANG Xue-mei, ZHANG Zhi-qiang, XIONG Yong-lan. Bibliometrical analysis of status and trends of international ecological footprint research[J]. Advances in Earth Science , 2007, 22 (8) : 872–878. |

| [10] | 陈静, 张保卫, 马克平, 等. 中国保护生物学研究现状的文献计量学分析[J]. 生物多样性 , 2009, 17 (4) : 423–429. CHEN Jing, ZHANG Bao-wei, MA Ke-ping, et al. Bibliometric analysis of status quo of conservation biology in China[J]. Biodiversity Science , 2009, 17 (4) : 423–429. DOI:10.3724/SP.J.1003.2009.09149 |

| [11] | 王琳琳. 从文献角度分析林业经济学学科发展[J]. 林业调查规划 , 2008, 33 (2) : 103–107. WANG Lin-lin. Analysis on the development of forestry economic discipline from the view of literatures[J]. Forest Inventory and Planning , 2008, 33 (2) : 103–107. |

| [12] | Hassan S U, Haddawy P. Analyzing knowledge flows of scientific literature through semantic links:A case study in the field of energy[J]. Scientometrics , 2015, 103 (1) : 33–46. DOI:10.1007/s11192-015-1528-3 |

| [13] | 邱均平. 信息计量学在科学学与科技管理中的应用[J]. 情报理论与实践 , 2001 (6) : 474–476. QIU Jun-ping. Application of informetrics in science of science and S&T management[J]. Theory and Practice of Information , 2001 (6) : 474–476. |

| [14] | Confraria H, Godinho M M. The impact of African science:A bibliometric analysis[J]. Scientometrics , 2015, 102 (2) : 1241–1268. DOI:10.1007/s11192-014-1463-8 |

| [15] | Zhou P, Bornmann L. An overview of academic publishing and collaboration between China and Germany[J]. Scientometrics , 2015, 102 (2) : 1781–1793. DOI:10.1007/s11192-014-1418-0 |

| [16] | 郭宇, 王晰巍, 贺伟, 等. 基于文献计量和知识图谱可视化方法的国内外低碳技术发展动态研究[J]. 情报科学 , 2015, 33 (4) : 139–148. GUO Yu, WANG Xi-wei, HE Wei, et al. Chinese and international dynamic research into low carbon technology based on bibliometrics and knowledge mapping[J]. Information Science , 2015, 33 (4) : 139–148. |

| [17] | Zhu Q L, Kong X S, Hong S, et al. Global ontology research progress:A bibliometric analysis[J]. Aslib Journal of Information Management , 2015, 67 (1) : 27–54. DOI:10.1108/AJIM-05-2014-0061 |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35