文章信息

- 王玉军, 刘存, 周东美, 陈怀满

- WANG Yu-jun, LIU Cun, ZHOU Dong-mei, CHEN Huai-man

- 一种农田土壤重金属影响评价的新方法:土壤和农产品综合质量指数法

- A new approach for evaluating soil heavy metal impact: A comprehensive index combined soil environmental quality and agricultural products quality

- 农业环境科学学报, 2016, 35(7): 1225-1232

- Journal of Agro-Environment Science, 2016, 35(7): 1225-1232

- http://dx.doi.org/10.11654/jaes.2016.07.001

文章历史

- 收稿日期: 2016-06-24

农田土壤重金属影响评价中,一方面要强调土壤-农产品同时采样的重要性[1];另一方面需强调复合污染影响的客观存在[2-3],无论是在典型的污染区,还是普通的农田,重金属复合影响的存在是一个不争的事实。然而在土壤环境质量评价中至今尚未将土壤和农产品品质很好地联系起来,也没有很好地关注复合污染问题,即使在国家有关部门发布的“全国土壤污染状况调查公报”中(2014 年4 月)亦完全简化了本应考虑的一些因素。2016 年3 月国家环境保护部发布了《农用地土壤环境质量标准(三次征求意见稿)》和与之配套的《土壤环境质量评价技术规范(二次征求意见稿)》中建议的评价方法为:

(1)单因子指数法:对某一点位,若仅存在一项污染物,采用单因子污染指数法。计算公式为:

(1)

(1) 式中:Pi 为土壤中污染物i 的单因子污染指数;Ci 为表层土壤中污染物i 的含量,单位与Si 保持一致,Si为土壤污染物i 的评价标准。

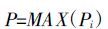

(2)最大单因子指数法:对某一点位,若存在多项污染物,分别采用单因子污染指数法计算后,取单因子污染指数中最大值,即:

(2)

(2) 式中:P为土壤中多项污染物的污染指数;Pi 为土壤中污染物i 的单因子污染指数。

由公式(1)和(2)可见,虽然在农用地土壤环境质量标准重金属赋值方面考虑了多种因素,但与之配套的评价方法却没有受到足够的重视,仍旧过于简化,特别是公式(2)所代表的意涵和合理性需要认真推敲。

事实上,关于土壤环境质量现状评价方法一直是环境科学工作者所关注的热点问题之一,因为一个正确的评价方法才能比较客观地反映质量状况或者污染程度。重金属复合污染指标的确定是一个十分困难的工作。关于评价方法,曾有许多学者发表过有关论述,其中包括指数评价法、模糊判别法等[4-9],而指数评价法在目前评价中最为多见,它包括多种表达式,但由于一些方法和参数并非针对土壤而制定,特别是大多专注于土壤部分而缺乏与生物效应相关联。近年来,笔者在土壤环境质量的研究中,一直关注评价方法的构建与完善,本文在离子冲量的基础上,提出了新的污染影响评价法,将土壤评价方法与生物效应密切联系起来,推进了农田土壤-植物系统重金属复合影响评价的量化进程,并期待各方面的批评与验证。

1 方法构建的依据和历程 1.1 植物离子冲量评价法的提出与延伸早期的研究表明,离子冲量可作为重金属复合污染的综合指标,它是一个与植物金属浓度有关的参数[10],可表示为:

(3)

(3) 式中:Ci为植物体中金属i的浓度(干物重,mmol·g-1),n 为金属的氧化数。在正常情况下离子冲量近似一个恒定值,而在污染情况下,离子冲量随土壤中毒害金属含量的增加而增加,这就有可能使用这一指标来检验植物的污染后果。

在植物离子冲量的基础上,我们拓展了植物离子冲量与土壤重金属离子冲量之间的关系。研究表明[11],植株生物量(干物重)与土壤外源重金属离子冲量(I1)、地上部离子冲量(I2)对数值、根离子冲量(I3)以及相对离子冲量(I3/I2)等之间均有着极显著的负相关关系,表明其生物量均随离子冲量的增加而减少,说明了土壤重金属元素对植物的影响是综合性的,而并非单个元素的行为;糙米离子冲量与土壤外源重金属、特别是土壤重金属有效态、植物根离子冲量之间亦有着良好的相关性[12],而植物根离子含量的多少与土壤性质和重金属胁迫的关系密不可分,故农产品可食部分通过根系与土壤紧密相连。此外,离子冲量可用来监测土壤和植物污染[13]、描述不同土壤改良剂在土壤-植物系统中重金属迁移的影响[14]、土壤重金属复合污染对土壤酶活性的影响[15-16]和野生植物金属累积方式的研究[17];研究表明土壤重金属的分级形态、例如水溶态和可交换态,与土壤离子冲量有良好的相关性[18],由此可认为离子冲量用来表征土壤-植物系统重金属复合影响在一定的条件下有着较为充分的实验依据。

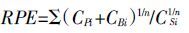

1.2 土壤相对污染当量评价法的形成虽然离子冲量在土壤-植物系统研究中有一定的适用性,但亦有着明显的局限性。一是当由于污染使得植物不能正常生长时不适用;二是不能区分具有相同氧化数的不同元素之间的影响程度,例如Cd、Cu、Zn、Pb 的氧化数都是2,但它们对于农作物的影响有着很大的差异,因而在其浓度相同时,离子冲量掩盖了其毒性的固有差别。为了解决这一问题,我们在离子冲量的基础上构建了相对污染当量[19],用于土壤重金属复合污染的评价,引入了土壤评价参比值:

(4)

(4) 式中:RPE 为相对污染当量,CPi 为土壤中外源污染物i 的浓度,CBi 为土壤中元素i 的背景值,CSi 为元素i的土壤环境质量标准。在一定程度上反映了土壤中不同重金属元素的相对影响,有效地解决了离子冲量在元素氧化数相同时不能区分其相对毒性的问题。

1.3 土壤污染综合指数评价法的创建由式(4)可知,CPi 和CBi 实际上是土壤测定的元素浓度,对于背景值在评价中的作用并未很好的体现。而污染综合指数用来表征土壤复合污染时较之先前的表征方法又有进展[20],它同时考虑了土壤元素背景值、土壤元素标准和价态效应等因素,有利于区域环境质量的评价、表征和数字化。在随后的工作中又补充了污染表达式[21],可更为直观地了解污染状况。污染综合指数曾作为评价方法之一在行业标准中进行了推荐[22]。

然而,污染综合指数虽然包括了背景值、评价标准等重要参数,较之离子冲量和相对污染当量在科学性和合理性方面均有所进展;但由于评价参比值往往引用有关标准而并非污染起始值,因而结果作为是否污染的判定仍然显得依据不足,故在有关重金属复合影响的土壤环境质量现状评价中,将其更名为土壤综合质量影响指数[23],但仍旧局限于土壤部分的评价。

2 综合质量影响指数评价法的构建考虑到农产品品质在农田土壤环境质量评价中不可或缺,目前构建的评价参数中考虑了土地利用的实际状况,补充了农产品可食部分重金属影响的品质指数,解决了土壤和农产品在土壤环境质量评价中不能同时兼顾的这一长期困扰的问题。农田(或耕地)土壤重金属复合影响中的综合质量影响指数(Influenceindex of comprehensive quality,IICQ)由土壤综合质量影响指数(IICQS)和农产品综合质量影响指数(IICQAP)组成,同时考虑了土壤元素背景值、土壤元素标准和价态效应、农产品中目标元素的含量和污染物限量标准等因素,主要包括下列计算过程:

2.1 污染元素和数量确定比较土壤样品元素测定值与评价标准值和背景值的大小,以确认土壤样品超过标准值和背景值的数目X 和Y 值;比较农产品样品元素测定值和食品中污染物限量标准,以确认农产品样品超过污染物限量标准的数目Z值,比较简单的方法可采用指数判别法:

(1) 求土壤X 值:Pssi =Ci /Csi;式中Pssi 为样品元素测定值与评价标准值的指数值,当Pssi≤1 时,取xi=0,当Pssi>1 时,取xi=1,X 值为xi之和;

(2) 求土壤Y 值:PSBi=Ci /CBi;式中PSBi 为样品元素测定值与背景值的指数值,当PSBi≤1 时,取yi =0,当PSBi >1 时,取yi=1,Y 值为yi之和;

(3) 求农产品Z值:PAPi=CAPi /CLSi;式中PAPi为农产品样品元素测定值与食品中污染物限量值的指数值,CAPi是土壤相应点位农产品中元素i 的浓度,CLSi是农产品中元素i 的限量标准(污染物限量标准;卫生标准),当PAPi≤1 时,取zi =0,当PAPi >1 时,取zi =1,Z值为zi之和。

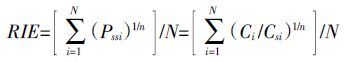

2.2 土壤相对影响当量(Relative impact equivalent,RIE) (5)

(5) 式中N 是测定元素的数目,Ci 是测定元素i 的浓度,Csi 是元素i 的土壤环境质量标准值(评价参比值),n为测定元素i 的氧化数。RIE 数值≥大,表明外源物质的影响愈明显。对于变价元素,应考虑其价态与毒性的关系;由于土壤环境质量标准值已经考虑了元素氧化数与毒性的关系,故在实际评价中一般采用元素在土壤中的稳定态,例如As(Ⅲ)和As(Ⅴ)一般取氧化数为5,Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)一般取氧化数为3。如有可能,应根据土壤中的实际情况进行选择。

2.3 土壤元素测定浓度偏离背景值程度(Deviation degree of determination concentration from the back ground value,DDDB) (6)

(6) 式中CBi 是元素i 的背景值,其余符号意义同上,DDDB ≥大,表明外源物质的影响余越明显。

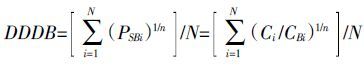

2.4 总体上土壤标准偏离背景值程度(Deviation degree of soil standard from the background value,DDSB) (7)

(7) 各符号的意义同上。DDSB 越大,表明土壤标准偏离背景值的程度愈大,则特定土壤的负载容量愈大,对外源物质的缓冲性愈强。

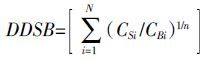

2.5 农产品品质指数(Qualityindex of agriculturalprod ucts,QIAP) (8)

(8) 式中CAPi是土壤相应点位农产品中元素i 的浓度,CLSi是农产品中元素i 的限量标准(污染物限量标准;卫生标准)。QIAP数值的大小,表明重金属对农产品质量影响的状况,当农产品重金属浓度超过污染物限量标准时,数值愈大,质量愈差。

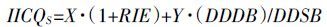

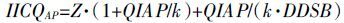

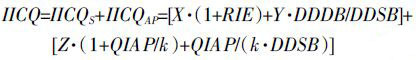

2.6 构建综合质量影响指数(IICQ)前已述及,综合质量影响指数为土壤综合质量影响指数(IICQS)和农产品综合质量影响指数(IICQAP)之和。令:

(9)

(9)  (10)

(10) 则:

(11)

(11) 式中X、Y 分别为土壤测量值超过标准值和背景值的数目;Z为农产品中超过污染物限量标准的元素数目,k 为背景校正因子,它是与农产品污染物限量国家标准和元素背景值的比值有关的参数。由于农产品的背景值很难确定,本文在有限的文献中选择了不同地区的玉米、小麦和小米中的元素As为例进行了计算(算术平均值)[24],在204 个样品、11 组数据中,食品中污染物限量标准(GB 2672—2012)与背景值之比有一组 <5(4.6),9 组在5~10 之间,另有一组 >10(16.1),故从食品安全性考虑设定背景校正因子k 为5。根据公式(9),如果Y=0,则X=0,因而IICQS=0,此时为背景状况;如果Y≥1,而X=0,0<IICQS<1,此时属侵袭与累积状况(沾污,未超标),其数值大小表示偏离背景值的相对程度;如果土壤已经有元素超过评价参比值,即X≥1,则IICQS>1,此时若所使用的评价参比值为特定研究区土壤污染起始值,则可不考虑农产品状况,直接判定土壤为污染(超标)状况;如果土壤评价参比值为非污染起始值,需要结合农产品质量状况一并考虑。

农产品综合质量指数(IICQAP)考虑了一个附加项(公式10),即农产品质量指数(QIAP)与土壤缓冲性(DDSB)和背景校正因子的关系。在式(11)中,土壤和农产品质量之间可能有多种状况:

(1) 当X≥0、0<IICQS<1、Z=0、IICQAP <1 时,表明土壤和农产品均无超标现象,意味着在特定指标下土壤环境质量健康、良好;

(2) 当X≥0、0<IICQS <1、Z≥1 或者IICQAP>1 时,表明土壤虽然没有超标,但农产品已有超标现象,意味着在特定指标下土壤环境质量处于亚健康或者亚污染(亚超标)状态,已不能用做特定农产品的生产,必须追踪污染物的来源;

(3) 当X≥1 或者IICQS>1、Z≥0、IICQAP <1 时,表明土壤已经有超标现象,但农产品仍旧符合所规定的质量标准,此亦意味着土壤环境质量处于亚健康或者亚污染(亚超标)状态,需要密切关注;

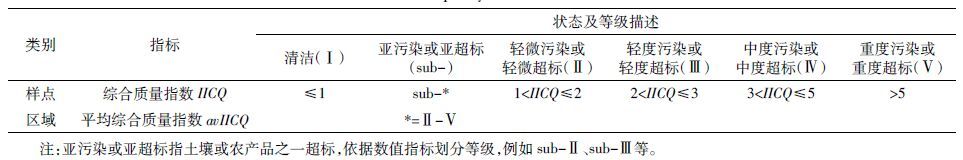

(4) 当X≥1、Z≥1 时,为污染(超标)状态。通过综合质量影响指数(IICQ),可以较为方便地将特定利用条件下的土壤环境质量状况划分为清洁(未超标)(玉)和污染(超标)两种状态,而污染(超标)状态可参照《全国土壤污染状况调查公报》和《土壤环境质量评价技术规范(二次征求意见稿)》中的方法进行等级划分,当1 <IICQ≤2 时为轻微污染(轻微超标)(域),2 <IICQ≤3 时为轻度污染(轻度超标)(Ⅲ),3<IICQ≤5时为中度污染(中度超标)(Ⅳ),IICQ>5 时为重度污染(重度超标)(Ⅴ)(表 1)。需要特别强调的是,本文在污染状态中增加了亚污染(亚超标)的状态描述,当土壤和农产品之一超标时称为亚污染(亚超标)(sub-),其等级划分同样依据IICQ 的数值,可用sub-Ⅱ-Ⅴ进行描述。

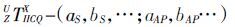

(5)写出土壤环境质量状况表达式,该步骤可根据实际需要确定取舍:

1)对于土壤样品或样点

(12)

(12) 式中X 是超过土壤标准的元素的数目,Z是超过农产品污染物限量标准的元素数目,U 为样品或样点编号,IICQ 为综合质量影响指数,aS、bS是土壤超过评价参比值元素的名称;aAP、bAp 是农产品中超过限量标准的元素名称。

2)对于区域

(13)

(13) 式中W 为区域名称或编号,avⅡCQ 是区域样品的平均值,grade 为根据avⅡCQ 所确定的土壤环境质量等级(表 1)。

综合质量影响指数可用来评价重金属单独或复合影响条件下对特定点位土壤质量的相对影响程度及其时空变化,并可较为方便地在不同比例尺的图件上标示,有利于区域土壤环境质量的比较。此外,综合质量影响指数法同样适用于单元素的影响评价,相较于《土壤环境质量评价技术规范(二次征求意见稿)》中推荐的单因子污染指数法,它更贴近于农田土壤的实际情况,因为在评价中同样涉及土壤和农产品品质问题。

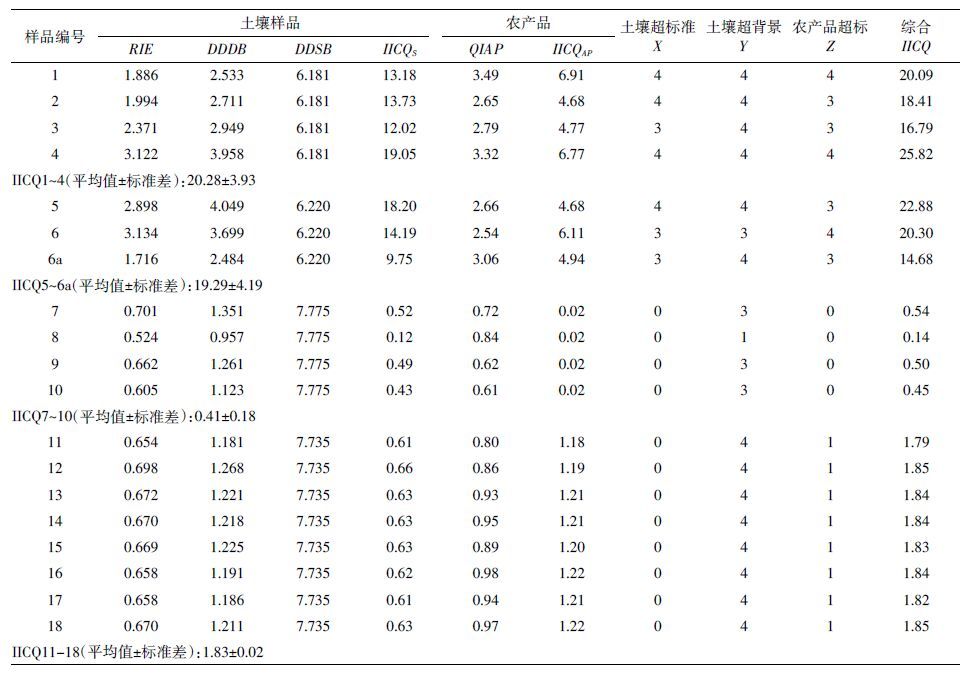

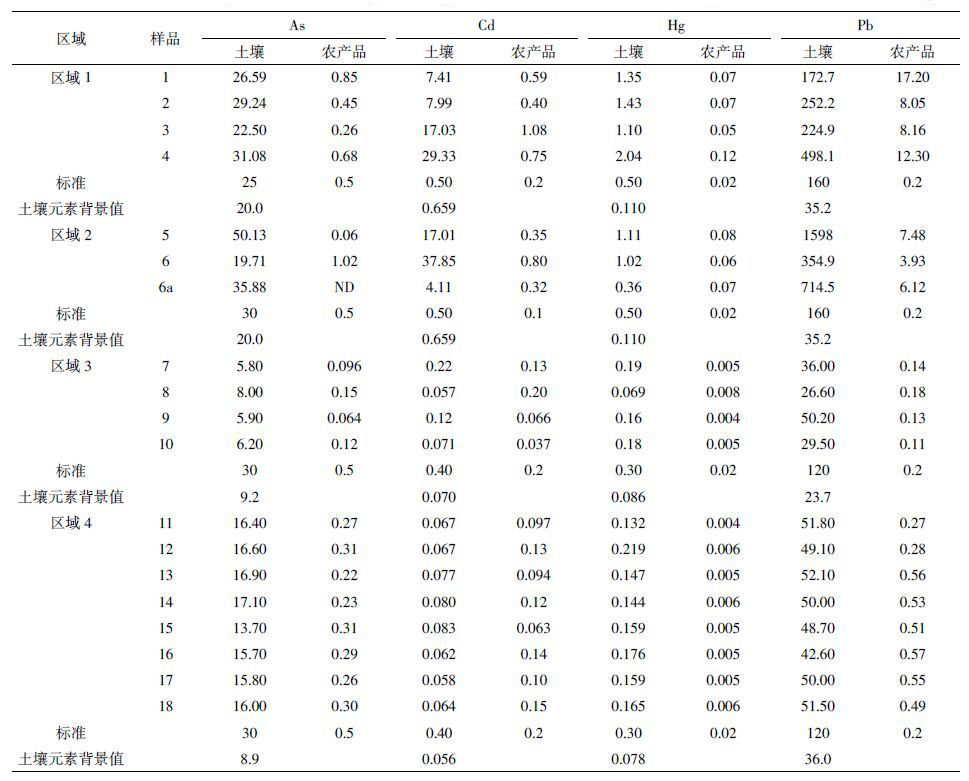

3 评价示例 3.1 基础数据表 2 为土壤和农产品样品中As、Cd、Hg 和Pb 的测定数值。区域1 和区域2 位于贵州省SQ 和DX 的典型铅锌矿区[25],样品1~4 采自水稻田,5~6a 为玉米地。区域3 位于浙江省苍南县主要水稻生产基地[26]。区域4 位于广东省增城市肥料试验田,主要考察不同肥料对稻米产量和安全性影响[27]。

|

土壤评价参比值采用《农用地土壤环境质量标准》(三次征求意见稿,2016),土壤样品1~6a为6.5 < pH≤7.5,样品7~18为5.5<pH≤6.5。农产品采用《GB2672—2012食品安全国家标准-食品中污染物限量》,该标准规定稻米As为无机砷,而文献中的测定方法大多为总砷浓度,故本文采用谷物总砷进行评价;当然在实际工作中应该按照有关标准进行分析测定。土壤背景参比值1~6 采用贵州省土壤元素背景值(A 层算术平均值);土壤样品7~10采用浙江省A层算术平均值;土壤样品11~18采用广东省A层算术平均值[28]。

3.3 计算有关参数根据表 1 利用公式5~8 计算基础参数;利用公式9~11 完成评价参数的计算(表 3)。

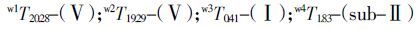

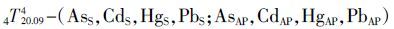

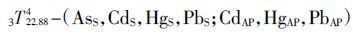

根据需要写出土壤环境质量状况表达式。根据评价参数的计算结果进行必要的分析和讨论。评价工作的最后一步是写出土壤环境质量状况表达式,例如

(1) 样品1 可表征为

(14)

(14) (2) 样品5 可表征为

(15)

(15) (3) 样品7 可表征为

(16)

(16) (4) 样品11 可表征为

(17)

(17) 从式(14)~(17)可以十分清楚地看出,样品1 土壤和农产品4 个元素均超标(重度污染或重度超标,土壤环境质量等级为Ⅴ);样品5 有4 个土壤和3 个农产品元素超标(质量等级Ⅴ);样品7 土壤和农产品均未超标(清洁,质量等级玉);而样品11 土壤没有超标,但农产品的Pb 却超过了食品中污染物限量标准,属于亚污染状态或亚超标状态(质量等级sub-域),需要对污染的来源进行分析与追踪。

对于区域土壤环境质量可如下表征:

上述土壤环境质量状况表达式和表 3 表明,区域1(样品1~4)和2(样品5~6a)土壤污染严重;区域3(样品7~10)土壤为清洁状态;而区域4(样品11~18)的情况则较为复杂,虽然土壤中元素的含量并无异常,但却处于亚污染状态,即土壤元素无超标现象,但农产品中的Pb 却超过了食品中污染物的限量标准,从而应探讨污染的来源。单因素方差分析表明,区域1 和区域2 没有显著差异,区域1 和区域3 与区域4、区域2 和区域3 与区域4、区域3 和区域4 之间差异显著(P <0.05),其质量状况按照优劣排序为区域3(Ⅰ) >区域4(sub-Ⅱ)>区域1(Ⅴ)≈区域2(Ⅴ)。

4 总结农田土壤重金属影响的评价方法是由土壤重金属影响综合指数和农产品重金属影响综合指数构成,体现了土壤和农产品重金属对农田土壤环境质量之间的相互影响,其构成考虑了离子冲量和土壤重金属负载容量等多种因素,计算步骤较多,较之《土壤环境质量评价技术规范(二次征求意见稿)》中建议的评价方法复杂,但其对农田土壤环境质量重金属影响的评价较为客观、可靠,特别是在编制简单的计算程序后,将有可能在监测数据的基础上、方便、快捷而准确地获得所需要的结果。

| [1] | 陈怀满. 耕地土壤环境质量评价中点对点土壤-农产品同时采样的重要性和必要性[J]. 农业环境科学学报 , 2016, 35 (3) : inside front cover. CHEN Huai-man. Importance and necessity of point to point soil agri cultural products sampling at same time in soil environmental quality as sessment[J]. J Agro-Environ Sci , 2016, 35 (3) : inside front cover. |

| [2] | 周东美, 王玉军, 仓龙, 等. 土壤及土壤-植物系统中复合污染的研究进展[J]. 环境污染治理技术与设备 , 2004, 5 (10) : 1–8. ZHOU Dong-mei, WANG Yu-jun, CANG Long, et al. Advances in the research of combined pollution in soil and soil-plant systems[J]. Techni Equipm Environ Pollu Control , 2004, 5 (10) : 1–8. |

| [3] | 郭观林, 周启星. 土壤-植物系统复合污染研究进展[J]. 应用生态学报 , 2003, 14 (5) : 823–828. GUO Guan-lin, ZHOU Qi-xing. Advances of research on combined pol lution in soil-plant systems[J]. Chin J Appl Ecol , 2003, 14 (5) : 823–828. |

| [4] | 孙丽娜, 孙铁珩, 金成洙. 卧龙泉河流域土壤重金属污染的模糊评价[J]. 水土保持研究 , 2006, 13 (1) : 126–129. SUN Li-na, SUN Tie-heng, JIN Cheng-zhu. The blurred appraise of heavy metal pollutions on soils in Wolongquan River Basin[J]. Res Soil Water Conser , 2006, 13 (1) : 126–129. |

| [5] | 檀满枝, 陈杰, 徐方明, 等. 基于模糊集理论的土壤重金属污染空间预测[J]. 土壤学报 , 2006, 43 (3) : 389–396. TAN Man-zhi, CHEN Jie, XU Fang-ming, et al. Spatial prediction of soil heavy metal pollution based on fuzzy set theory[J]. Acta Pedol Sini ca , 2006, 43 (3) : 389–396. |

| [6] | 易昊旻, 周生路, 吴绍华, 等. 基于正态模糊数的区域土壤重金属污染综合评价[J]. 环境科学学报 , 2013, 33 (4) : 1127–1134. YI Hao-min, ZHOU Sheng-lu, WU Shao-hua, et al. An integrated as sessment for regional heavy metal contamination in soil based on normal fu zzy number[J]. Acta Sci Circums , 2013, 33 (4) : 1127–1134. |

| [7] | 谢锋, 吉玉碧, 何锦林, 等. 用模糊评价法评价土壤重金属污染程度[J]. 贵州农业科学 , 2005, 33 (3) : 24–25. XIE Feng, JI Yu-bi, HE Jin-lin, et al. Evaluation on polluted degree by heavy metal in soil with fuzzy comprehensive assessment[J]. Guizhou A gr i Sci , 2005, 33 (3) : 24–25. |

| [8] | 石晓翠, 钱翌, 熊建新. 模糊数学模型在土壤重金属污染评价中的应用[J]. 土壤通报 , 2006, 37 (2) : 334–336. SHI Xiao-cui, QIAN Yi, XIONG Jian-xin. Application of fuzzy mathe matics models in the evaluation of soil heavy metal pollution[J]. Chin J Soil Sci , 2006, 37 (2) : 334–336. |

| [9] | 段永惠. 模糊综合评价在土壤环境质量评价中的应用研究[J]. 农业系统科学与综合研究 , 2004, 20 (4) : 303–305. DUAN Yong-hui. Application of fuzzy comprehensive assessment on soil environmental pollution evaluation[J]. System Sci Compre Stud Agri , 2004, 20 (4) : 303–305. |

| [10] | Romero F, Elejalde C, Azpiazu M N. Metal plant and soil pollution in dexes[J]. Water, Air, Soil Pollu , 1987, 34 (4) : 347–352. |

| [11] | 郑春荣, 陈怀满. 复合污染对水稻生长的影响[J]. 土壤 , 1989, 21 (1) : 10–14. ZHENG Chun-rong, CHEN Huai-man. Effect of combined pollution on rice growth[J]. Soils , 1989, 21 (1) : 10–14. |

| [12] | 郑春荣, 陈怀满. 土壤-水稻体系中污染重金属的迁移及其对水稻的影晌[J]. 环境科学学报 , 1990, 10 (2) : 145–152. ZHENG Chun-rong, CHEN Huai-man. Transfer of heavy metals through soil-plant system and its influence on the growth of rice[J]. Acta Sci Circums , 1990, 10 (2) : 145–152. |

| [13] | Romero F, Elejalde C, Gomez G. Monitoring of plant and soil pollution based on ionic impulsion[J]. Water, Air, Soil Pollu , 1989, 44 (3/4) : 295–304. |

| [14] | 王新, 吴燕玉, 梁仁禄, 等. 各种改性剂对重金属迁移、积累影响的研究[J]. 应用生态学报 , 1994, 5 (1) : 89–94. WANG Xin, WU Yan-yu, LIANG Ren-lu, et al. Effect of various mod ifiers on migration and accumulation of heavy metals[J]. Chin J Appl Ecol , 1994, 5 (1) : 89–94. |

| [15] | Yang Z X, Liu S Q, Zheng D W, et al. Effect of cadmium, zinc, and lead on soil enzyme activities[J]. J Environ Sci , 2006, 18 (6) : 1135–1141. |

| [16] | Hang X S, Wang H Y, Zhou J M. Soil heavy-metal distribution and transference to soybeans surrounding an electroplating factory[J]. Acta Ag riculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science , 2010, 60 : 144–151. |

| [17] | Barona A, Romero F. Relationships among metals in the solid phase of soils and in wild plants[J]. Water, Air, Soil Pollu , 1997, 95 : 59–74. |

| [18] | Zhou D M, Hao X Z, Tu C, et al. Speciation and fractionation of heavy metals in soil experimentally contaminated with Pb, Cd, Cu and Zn to gether and effects on soil negative surface charge[J]. J Environ Sci , 2002, 14 (4) : 439–444. |

| [19] | Chen H M, Zheng C R. Combined heavy metal pollution in red soil[J]. Pe dosphere , 1996, 6 (4) : 305–312. |

| [20] | Chen H M, Zheng C R, Wang S Q, et al. Combined pollution and pollu tion index of heavy metals in red soil[J]. Pedosphere , 2000, 10 (2) : 117–124. |

| [21] | 陈怀满. 土壤中化学物质的行为与环境质量[M]. 北京: 科学出版社, 2002 . CHEN Huai-man. Behavior of chemicals in soils and its relation to en vironmental quality[M]. Beijing: Science Press, 2002 . |

| [22] | 中华人民共和国环境保护行业标准. 土壤环境监测技术规范(HJ/T 166-2004) Professional Standard of Environmental Protection, People's Republic of China. The technical specification for soil environmental monitoring (HJ/T 166-2004) |

| [23] | 陈怀满. 环境土壤学[M].二版. 北京: 科学出版社, 2010 . CHEN Huai-man. Environmental soil science[M].The second edition. Beijing: Science press, 2010 . |

| [24] | 农业环境背景协作组. 我国十三省(市)主要农业土壤及粮食作物中有害元素环境背景值研究[J]. 农业环境科学学报 , 1986, 5 (3) : 1–11. Collaboration Group in Agricultural Environment Background Values. Environmental background value research for harmful elements in main agricultural soil and crops of China's 13 provinces (municipalities)[J]. J Agro-Environ Sci , 1986, 5 (3) : 1–11. |

| [25] | 吴迪, 李存雄, 邓琴, 等. 典型铅锌矿区土壤一农作物体系重金属含量及污染特征分析[J]. 安徽农业科学 , 2010, 38 (2) : 849–851. WU Di, LI Cun-xiong, DENG Qin, et al. Research on the content of heavy metal in crop planting system in typical lead-zinc soil and its pollution characteristics[J]. J Anhui Agri Sci , 2010, 38 (2) : 849–851. |

| [26] | 丁能飞, 林义成, 杨丽. 苍南县稻田土壤·稻米质量安全性评价研究[J]. 安徽农业科学 , 2007, 35 (4) : 1068–1069. DING Neng-fei, LIN Yi-cheng, YANG Li, et al. Safety evaluation re search on paddy soil and rice quality[J]. J Anhui Agri Sci , 2007, 35 (4) : 1068–1069. |

| [27] | 陆秀明, 黄庆, 刘怀珍, 等. 不同肥料对稻米产量和食用安全的影响[J]. 广东农业科学 , 2007 (6) : 39–41. LU Xiu-ming, HUANG Qing, LIU Huai-zhen, et al. Effect of fertilizers on rice yield and edible safety[J]. J Guangdong Agri Sci , 2007 (6) : 39–41. |

| [28] | 国家环境保护局, 中国环境监测总站. 中国土壤元素背景值[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1990 . E PA, China, National Environmental Monitoring Centre, China. China's soil element background values[M]. China: China Environmental Science Press, 1990 . |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35