2. 国土资源部土地整治重点实验室, 北京 100083;

3. 中国环境科学研究院土壤与固体废物环境研究所, 北京 100012

2. Key Lab for Land Consolidation, MLR, Beijing 100083, China;

3. Institute of Soil and Solid Waste Environment, China Research Academy of Environmental Science, Beijing 100012, China

河流水质受汇水单元内自然和人为因素的综合作用[1],不合理的土地利用[2-4]、城市化[5-6]、农业生产[7]等干扰都会影响到由人类活动产生的污染物随水文过程的迁移、转化,进而影响到河流水质。已有研究表明,湖泊水质演变的关键驱动因子可以概括为自然因素和人为因素。如郑丙辉等[8-9]研究表明,滇池流域内经济的发展和人口的增长产生一系列的生态环境效应,由此导致的土地覆被的变化对滇池水质演变有显著的作用;庞博等[10]针对洋河流域张家口段河流水质演化及驱动因子分析结果认为,土地利用类型的改变是水质演变的主要驱动因子,其中工业用地对其影响较大,农业用地的影响较小;黄奕龙等[11]认为经济发展、城市化、人口增长和土地利用格局变化是深圳市河流水质退化的主要驱动机制,但是已有研究都是从几个影响因子入手,探究某个具体的指标对于河流水质的影响,并没有做出较为全面的分析。

为保护湖泊生态环境,改善湖泊水质,避免众多湖泊走“先污染、后治理”的老路,从2010年起,国家财政部和环境保护部联合开展水质良好湖泊生态环境保护工作[12]。湖南省是湖泊众多的省份,东江湖、水府庙水库及大通湖先后被列入国家级良好湖泊生态环境保护工作的行列中,笔者以上述3个湖泊流域为例,从经济社会发展、自然环境演变以及流域内土地利用结构3个角度识别出导致库体水质变化的关键驱动因子,分析水质变化驱动力对揭示水质变化的原因、内部机制、预测未来变化方向和后果,对制定相应的对策至关重要,可以为良好湖泊生态环境保护工作的具体实施提供科学依据。

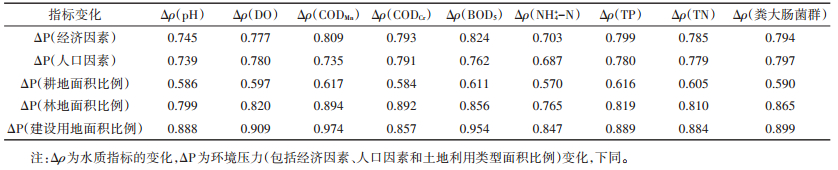

1 材料和方法 1.1 研究区概况东江湖流域(113°08′~113°44′E,25°34′~26°18′ N)(图 1)位于郴州市境内,系长江流域湘江水系耒水支流上游,行政区域涉及资兴、汝城、桂东、宜章四个县市,流域总面积4719 km2。流域地表起伏较大,海拔700~800 m。属亚热带季风性湿润气候,年总降雨量充沛,平均降雨量1325 mm。

|

图 1 研究区位置及主要河流分布图 Figure 1 Location of study area and the distribution of major rivers |

水府庙水库流域(112°05′ ~112°14′ E,27°38′ ~ 27°47′N)地处湖南省腹地,湘江一级支流涟水中游,总面积3 040.5 km2。流域内地形起伏,坡度差异较大,河谷平原、丘陵、岗地和低山交错排列,海拔63~ 1511 m,地势南北高、中间低。属中亚热带季风湿润气候区,年总降雨量充沛,年平均降水量1 503.8 mm。

大通湖流域(112°17′~112°42′E,29°04′~29°22′ N)属洞庭湖水系,总面积749 km2,流域内沟渠密布,主要入湖河流有4条(新河、老河、五七运河和苏河)。大通湖流域地势低平,为平原地貌,平均海拔26 m。属于中亚热带季风湿润气候,年总降雨充沛,年平均降雨量1202 mm。

1.2 数据来源利用美国陆地卫星Landsat获取的遥感影像获得研究区2006—2010年的土地利用分布格局,在ENVI 5.1支持下对遥感影像数据进行大气辐射校正、几何校正等预处理,融合DEM、社会经济等多源数据,采用决策树分类方法将土地利用类型划分为林地、建设用地、草地、耕地、园地、水体等6个大类。

综合考虑3个流域水环境主要污染因子和已有相关研究,水质测定项目为pH、ρ(DO)、ρ(CODMn)、ρ(CODCr)、ρ(BOD5)、ρ(NH4+-N)、ρ(TP)、ρ(TN)和粪大肠杆菌群。采样断面设在3个水库主要入库河流处,采样时间2006—2010年,每月检测1次。统计各监测断面的水质监测数据,各指标值取湖区监测断面指标的年平均值。分析结果由资兴市环境监测站、湘乡市环境监测站、大通湖区环境监测站提供。

影响湖泊水质变化的驱动因子很多,一般可以概括为自然因子和人文因子两大类[13-15]。从自然环境因素看,影响流域内水质指标变化的因子一般包括气候、地形、植被及自然灾害等因子。河流水质与流域内土地利用类型面积所占比例有很大关联[16-17]。选择研究区内主要土地利用类型(耕地、林地和建设用地)面积比例作为自然驱动因子。从经济社会因子看,经济发展、人口增长等被认为是湖泊水环境的重要驱动因素,为了消除流域面积以及人口对因子带来的差异,同时使3个流域间的数据更具可比性,选取单位面积人均生产总值(X1,元·人-1·km-2)、第一产业比例(X2,%)、第二产业比例(X3,%)、第三产业比例(X4,%)、单位面积人均农业总产值(X5,元·人-1· km-2)、单位面积人均工业总产值(X6,元·人-1·km-2)、单位面积人均财政总收入(X7,元·人-1·km-2)、人口密度(X8,人·km-2)、非农业人口比例(X9,%)、自然增长率(X10,%)、单位面积城镇人均可支配收入(X11,元·人-1·km-2)、单位面积农民人均可支配收入(X12,元·人-1·km-2)等12个单位均值变量作为人文驱动因子。数据来源于各县市统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报。

1.3 灰色关联分析灰色关联分析是根据因素之间发展趋势的相似或相异程度,作为衡量因素间关联程度的一种方法。相对于回归分析、相关分析等统计分析方法,灰色关联分析对样本的数量没有严格的要求,不会产生与定性分析结果不符的情况。灰色系统理论提出了对各子系统进行灰色关联度分析的概念,意图通过一定的方法,去寻求系统中各子系统(或因素)之间的数值关系。因此,灰色关联度分析对一个系统发展变化态势提供了量化的度量,非常适合动态历程分析。

灰色关联度分析法是一种多因素统计分析方法,它是以各因素的样本数据为依据用灰色关联度来描述因素间关系的强弱、大小和次序,若样本数据反映出的两因素变化的态势(方向、大小和速度等)基本一致,则它们之间的关联度较大;反之,关联度较小。

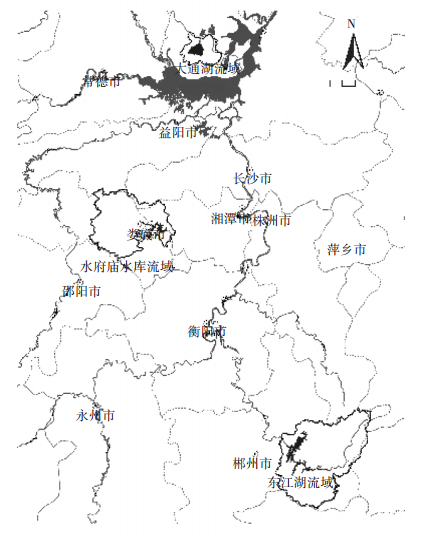

2 结果与分析 2.1 水质变化特征为表征3个水库水质变化情况,取主要入库河流监测断面2006—2010年1—12月的水质因子分析结果的平均值(图 2)。

|

2010年东江湖水质监测数据缺失,水府庙水库 TN监测数据缺失 图 2 研究区湖泊水质监测结果平均值 Figure 2 Average value of water quality monitoring in the study area |

由图 2可知,东江湖pH变化幅度较大,变化范围为6.91~7.68,水府庙水库为7.49~7.91,呈现出逐年变小的趋势,大通湖变化不大,为7.52~7.58。除水府庙水库的ρ(DO)在2009年为7.49 mg·L-1,其他监测值均高于7.5 mg·L-1。东江湖的ρ(CODMn)均低于2 mg·L-1,水府庙水库2006年的ρ(CODMn)为1.77 mg·L-1,其后逐年递增,但均低于4 mg· L-1,大通湖的ρ(CODMn)出现小幅度逐年递增,均属水环境质量Ⅲ类标准。东江湖和水府庙的ρ(CODCr)值均低于10 mg·L-1,大通湖的ρ(CODCr)由16.1 mg·L-1逐年递增至20.6 mg·L-1。东江湖和水府庙水库的ρ(BOD)均低于3 mg·L-1,但两个变化的趋势不同,前者逐年递减后者递增,大通湖的ρ(BOD)高于3 mg·L-1,且逐年递增,2010年为3.96 mg·L-1。东江湖的ρ(NH4+-N)变化幅度较大,但均低于0.15 mg·L-1,水府庙水库的ρ(NH4+-N)由2006年的1.70 mg·L-1逐年下降至1 mg·L-1以下,仍高于0.5 mg·L-1,大通湖的ρ(NH4+-N)逐年递增,变化范围在0.53~0.79 mg·L-1。东江湖的ρ(TP)2006年为0.012 mg·L-1,其后均低于0.01 mg·L-1,水府庙水库和大通湖的ρ(TP)均递增,2010年其值分别为0.056 mg·L-1和0.045 mg·L-1。东江湖的ρ(TN)在2009年之前逐年递增,2009年削减幅度很大,由2008年的0.316 mg· L-1降至0.068 mg· L-1,大通湖ρ(TN)由0.772 mg·L-1递增至0.922 mg·L-1。东江湖粪大肠杆菌群数均低于200个·L-1,水府庙水库粪大肠杆菌群数较高,2006年其值为35 750个·L-1,虽然有明显的逐年下降趋势,但到2010年仍高于10 000个·L-1,大通湖的粪大肠杆菌群数变化范围在4892~9285个·L-1。

总体来看,东江湖水质较好,除ρ(CODMn)和ρ(NH4+-N)表现出小幅度增加的趋势外,其他指标均表现出水质变好的趋势。水府庙水库的ρ(CODMn)、ρ(BOD)和ρ(TP)逐年递增,其他指标值均为逐年下降。大通湖除了pH和ρ(DO)变化幅度不明显外,其他指标均表现出不同程度的增加趋势,从这点来看,大通湖水质逐年恶化。

2.2 社会经济因素与土地利用变化特征将原始数据均转换为无量纲化指标测评值,消除指标单位对计算结果的影响,本文采用z-score法数据进行标准化处理后,在SPSS 19.0中对选取的人文驱动因子中的14个指标进行主成分分析。为使每个因子上的载荷分配更加清晰,各因子的意义更容易理解,采用Varimax最大方差法输出因子旋转矩阵(表 1),按照特征根(λ)大于1的原则提取出主成分。东2010年东江湖水质监测数据缺失,水府庙水库TN监测数据缺失江湖流域提取出2个主成分,第一主成分的方差占所有主成分方差的79.135%,第二主成分占17.582%,累计贡献率达到了96.716%。水府庙水库流域提取出2个主成分,第一主成分的方差占所有主成分方差的51.007%,第二主成分占44.417%,累计贡献率为95.424%。大通湖流域提取2个主成分,第一主成分的方差占所有主成分方差的59.933%,第二主成分占29.183%,累计贡献率达到了89.116%。

|

|

表 1 人文驱动因子旋转后的载荷矩阵 Table 1 Rotated component matrix of human driving forces |

对一个变量来说,载荷绝对值较大的因子与其关系更为密切,也更能代表这个变量。按照这一观点,东江湖流域第一主成分可以看出,单位人均产值、第二产业比例、第三产业比例、单位人均农业产值、单位人均工业产值、单位人均财政收入等与之有很大的正相关,载荷系数均在0.9以上,第一产业比例、农业产值与之有较大的负相关,主要涉及到经济因素,因此可归纳为经济因子带来的压力;第二主成分中,人口密度、非农业人口比例与之有较强的正相关,自然增长率与之有较强的负相关,主要与人口增长和人口结构相关,可归纳为人口因子带来的压力。按上述观点可得,水府庙水库流域和大通湖流域两个主成分均可归纳为经济因子带来的压力和人口因子带来的压力。

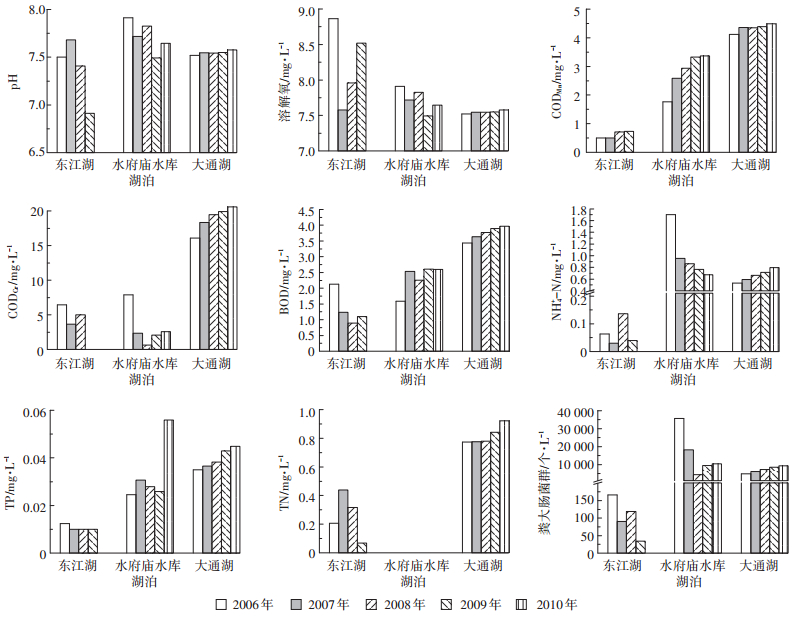

计算主成分得分得到经济、人口因素的压力变化(图 3)。东江湖流域的单位面积人均工业产值增长率最大,由0.891元·人-1·km-2增加到8.595元·人-1· km-2;其次为单位面积人均农业产值,由0.284元·人-1·km-2增加到2.478元·人-1·km-2;单位面积人均财政收入,由0.179元·人-1·km-2增加到1.213元·人-1· km-2。水府庙水库流域单位面积人均GDP变化率最大,由3.492元·人-1·km-2增加到6.344元·人-1·km-2;其次为单位面积人均财政收入,由0.105元·人-1·km-2增加到0.190元·人-1·km-2;单位面积人均农业产值,由4.488元·人-1·km-2增加到7.974元·人-1·km-2。大通湖流域,单位人均工业产值变化率最大,由153.604元·人-1·km-2增加到393.409元·人-1·km-2;其次为单位人均财政收入,由1.781元·人-1·km-2增加到4.176元·人-1·km-2;单位面积人均GDP,由50.138元·人-1·km-2增加到97.602元·人-1·km-2。2006—2008年东江湖流域人口因素的压力要高于经济因素带来的压力,2009—2010年经济因素要高于人口因素带来的压力,且两者的差异逐年增大。2006—2010年间,水府庙水库流域和大通湖流域的经济因素一直高于人口因素带来的压力,且差异较为显著。从各个流域的变化趋势来看,经济、人口压力均呈现逐年递增的趋势,3个流域经济因素变化程度要高于人口因素,环境压力的变化主要来源于经济的增长。

|

图 3 经济、人口因素带来的环境压力变化 Figure 3 Environmental pressure changes brought by economic and demographic factors |

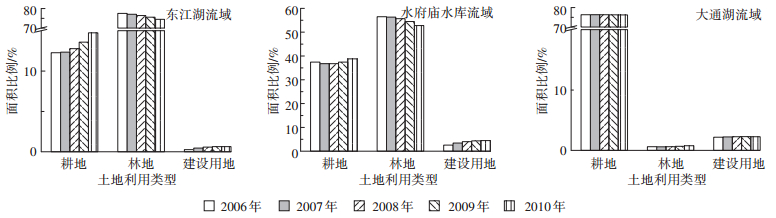

图 4显示了3个研究区主要土地利用类型结构构成比例及其年际变化,可以看出流域间有很大差异。东江湖流域以林地为主,占总面积的74.518%~ 77.519%;大通湖流域以耕地为主,占总面积的75.709%~ 76.338%;水府庙水库流域内耕地和林地比例差异不很大,林地面积比例为52.789%~56.508%,耕地面积比例为36.770%~37.661%,占优势。从土地利用类型年际变化来看,东江湖流域和水府庙水库流域耕地面积比例呈上升趋势,林地面积比例下降;大通湖流域土地利用类型结构变化不显著,耕地面积比例下降,林地面积比例上升;建设用地面积比例在3个流域内都是上升的,其中水府庙水库流域变化最为显著。3个流域2006—2010年间的土地利用类型转变方向为:东江湖流域和水府庙水库流域的林地转变为耕地和建设用地,大通湖流域的耕地转变为林地和建设用地。

|

图 4 主要土地利用类型结构构成比例 Figure 4 The proportion of main land use types in study area during the period from 2006 to 2010 |

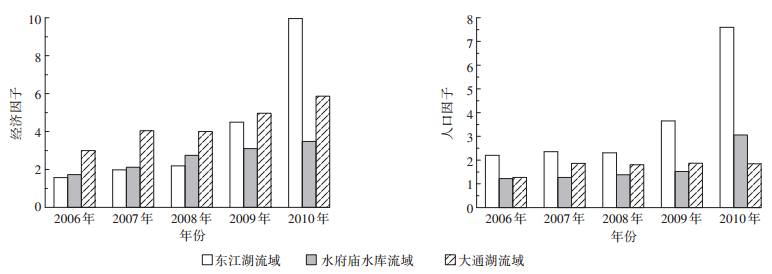

以3个流域内的经济、人口因素和土地利用类型面积比例作为驱动力因子进行灰度关联度分析,具体算法参照文献[18-19],水质特征变化驱动力因子关联度分析结果如表 2~表 4所示。

|

|

表 2 东江湖水质特征变化驱动力因子关联系数 Table 2 Correlation coefficient between the driving force factor and the change of water quality in Dongjiang Lake |

|

|

表 3 水府庙水库水质特征变化驱动力因子关联系数 Table 3 Correlation coefficient between the driving force factor and the change of water quality in Shuifumiao Reservoir |

|

|

表 4 大通湖水质特征变化驱动力因子关联系数 Table 4 Correlation coefficient between the driving force factor and the change of water quality in Datong Lake |

表 2为东江湖水质特征变化驱动力因子关联分析结果,pH、ρ(DO)、ρ(CODMn)、ρ(CODCr)、ρ(BOD5)、ρ(TN)、ρ(TP)的变化主要受流域内经济因素、林地和耕地的面积比例的影响。上述指标浓度变化与建设用地面积比例关联度最高,说明建设用地是水质退化主要的贡献源,建设用地受人类干扰影响较大,人类活动能够改变地表下垫面性质,其中不透水地面会导致地面径流量增加,与此同时失去对污染物的截留、吸收作用[6, 20],进而导致水体中有机物和营养盐浓度含量增加,水质下降[1]。另外,建设用地污染源类型多样,包括工业点源污染、农村生活面源污染以及城镇面源污染等[21],这些污染过程产生的污染物排放也是造成区域水质下降的主要原因之一。营养型有机污染物浓度变化受林地面积比例变化影响也较大,是因为森林能够有效控制水体中污染物浓度,河流污染是伴随着生态系统内物质、能量交换以及迁移,水文过程,土壤的侵蚀[22]而发生的生态过程,在森林植被的作用下可以有效地防治水土流失、减少降雨径流对土壤的侵蚀程度[23-24],对污染物表现出明显的拦截过滤及吸收转化的功能。对于东江湖的保护应该加强林地保护,对库区周边乡镇开展退耕还林、植树造林和生态公益林工程,注重工业点源污染的控制,增强城镇污水处理能力。

表 3为水府庙水库水质特征变化驱动力因子关联分析结果,ρ(pH)、ρ(DO)、ρ(CODMn)、ρ(CODCr)、ρ(BOD5)、ρ(NH4+-N)、ρ(TP)、ρ(粪大肠菌群)的变化均与建设用地、耕地面积比例的变化以及经济因素关联度最高,因此上述几个因子可以看做是水府庙水库水质变化的主要驱动力。水府庙水库流域内耕地对水质的影响比建设用地要更加显著,耕地的非点源输出高于建设用地,这与部分研究结论[5, 25]有所不同,主要原因是流域内耕地面积所占比例高于建设用地,城市化水平不高,这也可以说明生态系统类型对河流水质的影响与不同类型的数量有关,因此该流域内的农业非点源污染问题也显得尤为突出。受人口增长和城镇化水平升高的影响,产生的大量的生活源污染物直接或间接排入水体中,也是造成水体水质下降的主要因素。水府庙水库水体污染主要来源于农业源和生活源污染物的排放,因此,对于水府庙水库的保护应合理调整土地利用结构,优化农业产业布局,注重农业非点源污染的治理。

表 4为大通湖水质特征变化驱动力因子关联分析结果,pH、ρ(CODMn)、ρ(CODCr)、ρ(BOD5)、ρ(NH4+-N)、ρ(大肠杆菌群)的变化主要受经济因素、人口因素和建设用地面积比例变化的影响,;ρ(TN)、ρ(TP)的变化主要受经济因素和耕地面积比例变化的影响。总体来看,大通湖水质变化的环境压力主要来自于社会经济因素。相比其他两个流域,大通湖流域内人类活动影响强度最高。工业生产和人类活动的逐渐增多,尤其是城镇化水平的升高、建设用地面积增加,增加了点源和非点源污染物的排放。耕地面积比例变化对各个指标变化的影响也较为明显。大通湖水体中污染物主要是人类生活源排放和农业源排放。对于大通湖的保护应该重点考虑社会经济的进一步发展对水体带来的环境压力,控制人口增长以及增强城镇污水处理能力。

本文通过灰色关联度分析水库水质变化和土地利用变化和社会经济因素的影响,仅通过数学方法探讨这种关系并不能揭示其中的本质关系,需要有过程物理模型作为参考,来对不同土地利用与社会经济发展模式下的营养物质流失过程进行分析。

4 结论(1)东江湖水质较好,并且表现出逐年变好的趋势;水府庙水库的ρ(CODMn)、ρ(BOD)和ρ(TP)逐年递增,其他指标值均为逐年下降的;大通湖水质表现出逐年恶化的趋势,湖泊受污染情况是大通湖 > 水府庙水库 > 东江湖。

(2)东江湖流域以林地为主,大通湖流域以耕地为主,水府庙水库流域内耕地和林地比例差异不大。从土地利用类型年际变化来看,土地利用类型转变方向为:东江湖流域和水府庙水库流域的林地转变为耕地和建设用地,大通湖流域的耕地转变为林地和建设用地。

(3)东江湖水质变化的主要驱动因子为经济因素、林地及建设用地的面积比例。水府庙水库的水质变化主要驱动力为经济因素、建设用地及耕地面积比例的变化,水体中的污染物主要来源于农业源和生活源污染物的排放。大通湖水质变化的主要驱动力是经济因素、人口因素以及建设用地面积比例变化。

| [1] |

黄金良, 李青生, 洪华生, 等. 九龙江流域土地利用/景观格局-水质的初步关联分析[J]. 环境科学, 2011, 32(1): 64-72. HUANG Jin-liang, LI Qing-sheng, HONG Hua-sheng, et al. Preliminary study on linking land use & landscape pattern and water quality in the Jiulong River Watershed[J]. Environmental Science, 2011, 32(1): 64-72. DOI:10.3969/j.issn.1007-6336.2011.01.015 |

| [2] |

于术桐, 黄贤金, 程绪水, 等. 流域土地利用变化的水质响应研究进展[J]. 中国人口资源与环境, 2011, 21(3): 422-426. YU Shu -tong, HUANG Xian-jin, CHENG Xu-shui, et al. Advancement in research of water quality in response to land-use change in a basin[J]. China Population, Resources and Environment, 2011, 21(3): 422-426. |

| [3] |

Tong S T Y, Chen W L. Modeling the relationship between land use and surface water quality[J]. Journal of Environmental Management, 2002, 66(4): 377-393. |

| [4] |

Lenat D R, Crawford J K. Effects of land-use on water-quality and aquatic biota of 3 north-carolina piedmontstreams[J]. Hydrobiologia, 1994, 294(3): 185-199. DOI:10.1007/BF00021291 |

| [5] |

Ren W W, Zhong Y, Meligrana J, et al. Urbanization, land use, and water quality in Shanghai:1947-1996[J]. Environment International, 2003, 29(5): 649-659. DOI:10.1016/S0160-4120(03)00051-5 |

| [6] |

Zhao J W, Shan B Q, Yin C Q. Pollutant loads of surface runoff in Wuhan City Zoo, an urban tourist area[J]. Journal of Environmental Sciences, 2007, 19(4): 464-468. |

| [7] |

Hall R I, Leavitt P R, Quinlan R, et al. Effects of agriculture, urbanization, and climate on water quality in the northern Great Plains[J]. Limnology and Oceanography, 1999, 44(3): 739-756. |

| [8] |

郑丙辉, 郅永宽, 郑凡东, 等. 滇池流域生态环境动态变化研究[J]. 环境科学研究, 2002, 15(2): 16-18. ZHENG Bing-hui, ZHI Yong-kuan, ZHENG Fan-dong, et al. Study on ecological environment dynamic change in Dianchi Lake basin[J]. Research of Environmental Sciences, 2002, 15(2): 16-18. DOI:10.3321/j.issn:1001-6929.2002.02.005 |

| [9] |

郑丙辉, 郅永宽, 郑凡东, 等.滇池流域生态环境遥感监测及生态环境效应研究[C].福州: 第十三届全国遥感技术学术交流会, 2001. ZHENG Bing-hui, ZHI Yong-kuan, ZHENG Fan-dong, et al. Remote sensing monitoring of ecological environment in Dianchi River Basin and its ecological and environmental effects[C]. Fuzhou: The Thirteenth National Academic conference on Remote sensing Technology, 2001. |

| [10] |

庞博, 王铁宇, 吕永龙, 等. 洋河流域张家口段河流水质演化及驱动因子分析[J]. 环境科学, 2013, 34(1): 379-384. PANG Bo, WANG Tie-yu, LÜ Yong-long, et al. Temporal variation of water quality and driving factors in Yanghe watershed of Zhangjiakou[J]. Environmental Science, 2013, 34(1): 379-384. |

| [11] |

黄奕龙, 王仰麟. 深圳市河流水质退化及其驱动机制研究[J]. 中国农村水利水电, 2007(7): 10-13. HUANG Yi-long, WANG Yang-lin. River water quality degradation in Shenzhen City and it's influencing mechanisms[J]. China Rural Water and Hydropower, 2007(7): 10-13. DOI:10.3969/j.issn.1007-2284.2007.07.003 |

| [12] |

尹澄清, 郑丙辉, 石效卷.中国良好湖泊的生态环境保护[C].青岛: 中国海洋湖沼学会第十次全国会员代表大会暨学术研讨会, 2012. YIN Cheng-qing, ZHENG Bing-hui, SHI Xiao-juan. Ecological environment protection of good lakes in China[C]. Qingdao: The Tenth National Symposium and Symposium on the Chinese Academy of Oceanology and Limnology, 2012. |

| [13] |

许诗, 刘志明, 王宗明, 等. 1986-2008年吉林省湖泊变化及驱动力分析[J]. 湖泊科学, 2010, 22(6): 901-909. XU Shi, LIU Zhi-ming, WANG Zong-ming, et al. Dynamics of lake area changes and its driving force analysis in Jilin Province from 1986 to 2008[J]. Lake Science, 2010, 22(6): 901-909. |

| [14] |

高伟, 陈岩, 徐敏, 等. 抚仙湖水质变化(1980-2011年)趋势与驱动力分析[J]. 湖泊科学, 2013, 25(5): 635-642. GAO Wei, CHEN Yan, XU Min, et al. Trend and driving factors of water quality in lake Fuxian (1980-2011)[J]. Lake Science, 2013, 25(5): 635-642. |

| [15] |

席海燕, 王圣瑞, 郑丙辉, 等. 流域人类活动对鄱阳湖生态安全演变的驱动[J]. 环境科学研究, 2014, 27(4): 398-405. XI Hai-yan, WANG Sheng-rui, ZHENG Bing-hui, et al. Ecological security evolvement in Poyang lake influenced by basin human activity[J]. Research of Environmental Sciences, 2014, 27(4): 398-405. |

| [16] |

Bu H, Meng W, Zhang Y, et al. Relationships between land use patterns and water quality in the Taizi River basin, China[J]. Ecological Indicators, 2014, 41: 187-197. DOI:10.1016/j.ecolind.2014.02.003 |

| [17] |

Lee S W, Hwang S J, Lee S B, et al. Landscape ecological approach to the relationships of land use patterns in watersheds to water quality characteristics[J]. Landscape and Urban Planning, 2009, 92(2): 80-89. DOI:10.1016/j.landurbplan.2009.02.008 |

| [18] |

梅振国. 灰色绝对关联度及其计算方法[J]. 系统工程, 1992, 10(5): 43-44, 72. MEI Zhen-guo. The concept and computation method of grey absolute correlation degree[J]. Systems Engineering, 1992, 10(5): 43-44, 72. DOI:10.3321/j.issn:1001-506X.1992.05.009 |

| [19] |

朱湖根, 宋乐平, 王大齐. 土壤侵蚀量与其水动力因子间的灰关联分析[J]. 中国水土保持, 1992(5): 42-44, 66. ZHU Hu-gen, SONG Yue-ping, WANG Da-qi. Grey correlation analysis between soil erosion and its hydrodynamic factors[J]. Soil and Water Conservation in China, 1992(5): 42-44, 66. |

| [20] |

赵鹏, 夏北成, 秦建桥, 等. 流域景观格局与河流水质的多变量相关分析[J]. 生态学报, 2012, 32(8): 2331-2341. ZHAO Peng, XIA Bei-cheng, QIN Jian-qiao, et al. Multivariate correlation analysis between landscape pattern and water quality[J]. Acta Ecologica Sinica, 2012, 32(8): 2331-2341. |

| [21] |

张大伟, 李杨帆, 孙翔, 等. 入太湖河流武进港的区域景观格局与河流水质相关性分析[J]. 环境科学, 2010, 31(8): 1775-1783. ZHANG Da-wei, LI Yang-fan, SUN Xiang, et al. Relationship between landscape pattern and river water quality in Wujingan region, Taihu lake watershed[J]. Environmental Science, 2010, 31(8): 1775-1783. |

| [22] |

刘宇, 吕一河, 傅伯杰. 景观格局-土壤侵蚀研究中景观指数的意义解释及局限性[J]. 生态学报, 2011, 31(1): 267-275. LIU Yu, LÜ Yi-he, FU Bo-jie. Implication and limitation of landscape metrics in delineating relationship between landscape pattern and soil erosion[J]. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(1): 267-275. |

| [23] |

赖奕卡.土地利用类型对花岗岩红壤区坡面土壤侵蚀量的影响[D].长沙: 湖南师范大学, 2008. LAI Yi-ka. Effects of land use types on the amount of soil erosion on the slope of granite Red Soil Region[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10542-2008132857.htm |

| [24] |

马祥庆, 何智英, 张顺恒, 等. 杉木幼林地水土保持措施效果的研究[J]. 福建林学院学报, 1995(2): 140-145. MA Xiang-qing, HE Zhi-ying, ZHANG Shun-heng, et al. Study on effects of water and soil conservation measure on sites of young Chinese fir plantation[J]. Journal of Fujian College of Forestry, 1995(2): 140-145. |

| [25] |

Basnyat P, Teeter L D, Flynn K M, et al. Relationships between landscape characteristics and nonpoint source pollution inputs to coastal estuaries[J]. Environmental Management, 1999, 23(4): 539-549. DOI:10.1007/s002679900208 |

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37