2. 杭州市人民政府农村能源办公室, 杭州 310020

2. Rural Energy Office of Hangzhou, Hangzhou 310020, China

在传统农业模式下,农村产生的大部分生活垃圾,特别是易腐垃圾,往往通过各种方式就地消纳,循环利用[1-2]。然而,随着城镇化和新农村建设的持续推进,乡镇工业、商贸流通业及旅游业等非农业活动在农村经济中的地位越来越重要[3-4],使得农村生活垃圾产生量明显增加,组分趋于复杂,就地消纳能力下降[2]。另外,由于缺乏完善的分类处理机制,农村生活垃圾处理负荷持续升高,由垃圾引起的农村面源污染不断加剧[5-6],农村人居环境日益恶化。因此,治理“垃圾围村”,并通过推进垃圾分类实现农村生活垃圾就地减量化资源化迫在眉睫,对推动我国美丽乡村建设具有重要意义。

杭州市作为全国首批垃圾分类试点城市之一,在推进农村生活垃圾分类及减量化资源化工作中走在全国前列。2015年,杭州市制定了《杭州市农村生活垃圾分类及减量化资源化处理三年行动计划(2016—2018年)》,要求将农村生活垃圾按“二分法”(分为易腐垃圾和其他垃圾两类)分别收运,并广泛采用堆肥化方式处理易腐垃圾。众所周知,生活垃圾分类方法的适用性由其组成特征决定。尽管以往的研究已表明我国农村生活垃圾中厨余类组分的比例在30%~60%之间[7-10],但是由于年代和地域的局限性,未从垃圾分类的角度出发,仍缺乏对农村生活垃圾组成特征的整体认识。因此,仍需着眼于垃圾分类,深入研究杭州市农村生活垃圾组成特征的现状,以验证“二分法”的适用性。

同时,在“二分法”的背景下,杭州市农村各地区正逐渐形成各具特色的生活垃圾分类收运模式。分类收运是串联生活垃圾分类投放和分类处理的重要步骤,其形式通常因分类投放形式不同而相异。研究表明,选择适宜的分类收运模式对降低生活垃圾收运成本[8, 11],提高群众参与垃圾分类的积极性[10, 12-14],减少垃圾二次分拣以及提高垃圾资源化率有重要意义[15]。因此,科学评估杭州市农村生活垃圾分类收运模式,对农村生活垃圾分类及减量化资源化工作的进一步推广,具有重要的指导作用。

本研究通过实地调研,以杭州市农村生活垃圾物理组成特征和农村生活垃圾分类工作现状为依据,验证“二分法”的适用性,并从经济性、运行状况以及管理与社会评价等3个方面评估杭州市农村主要的生活垃圾分类收运模式,以期为长三角地区乃至全国农村选择生活垃圾分类收运模式提供参考。

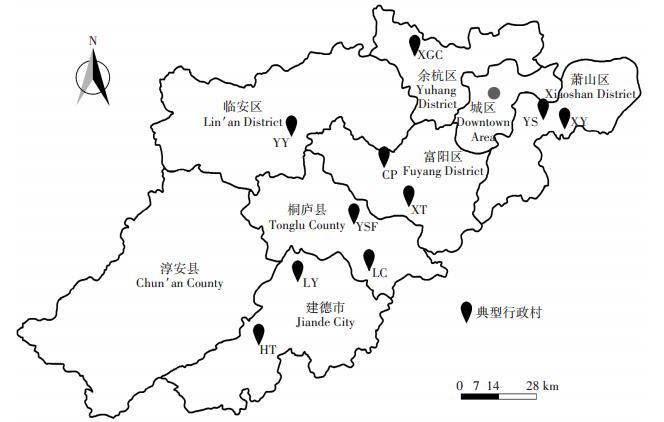

1 材料与方法 1.1 调研地点于2017年7月至9月,就杭州市农村生活垃圾分类及减量化资源化工作开展状况,对杭州市萧山区、余杭区、富阳区、临安区、桐庐县和建德市等6个区(县、市)的10个典型行政村展开实地调研,调研地点的分布情况见图 1。

|

图 1 调研地点分布情况示意图 Figure 1 Distribution of research sites |

实地走访杭州市农村生活垃圾分类工作管理单位和易腐垃圾堆肥化处理站,并对部分农户和农村居住环境开展了实地调研,采用座谈访问、问卷调查及实地检测等方法,深入了解农村生活垃圾分类工作现状。

1.2.1 座谈访问实地走访6个区(县、市)的10个行政村及其易腐垃圾堆肥化处理站,通过座谈访问和发放调查表格,收集各村生活垃圾分类工作经济成本及易腐垃圾堆肥化处理站运行状况的相关数据,包括各地区开展生活垃圾分类工作的覆盖范围和人数,在设施建设、工具配备、宣传奖励、运维管理和处理处置等环节的经济成本,以及各易腐垃圾堆肥化处理站的运行参数与负荷,了解各村生活垃圾分类收运模式和易腐垃圾的产生与处置状况。

1.2.2 问卷调查根据10个受访行政村生活垃圾分类工作进展情况,随机选取农户开展入户问卷调查,共回收287份有效问卷。问卷调查内容主要包括受访家庭的基本情况,垃圾分类工作的开展情况,农村居民对生活垃圾污染性、危害性和可回收性的认知,选择垃圾分类收运模式的倾向以及其对农村生活垃圾分类的态度等。其中,调查农村居民对生活垃圾分类态度的方法是指导农村居民对诸如“我们有责任去垃圾分类,实现垃圾减量”等描述的认同程度按1(非常同意)~5(非常不同意)的标准打分。

1.2.3 实地检测在10个受访行政村中,按照调查户数/农户数= 1/40随机选取农户,对农户门前放置的分类垃圾桶和行政村内所有垃圾集中投放点的投放内容进行检查考核,开展垃圾分类投放正确率调查,通过目测计数统计易腐垃圾桶内其他垃圾的数量和其他垃圾桶内易腐垃圾的数量,以此为依据计算农村居民分类投放易腐垃圾和其他垃圾的正确率。

1.3 样品检测方法在调研涉及的6个区(县、市)中各随机选取一个未开展生活垃圾分类工作的典型行政村,以该村垃圾集中投放点内的生活垃圾作为生活垃圾物理组成分析的材料,于2017年7月至9月,每月将垃圾集中投放点内的生活垃圾称重后混合均匀,按照四分法取样减量至约20 kg,以《生活垃圾采样和分析方法》(CJ/T 313—2009)中所述方法进行物理组成分析[16]。

1.4 数据分析方法有关农村居民对生活垃圾分类态度的问卷调查数据经校验处理后按比例转换为百分制得分,采用SPSS 22.0软件对得分进行单因素方差分析,不同分类收运模式之间的配对比较采用t检验(LSD)完成。

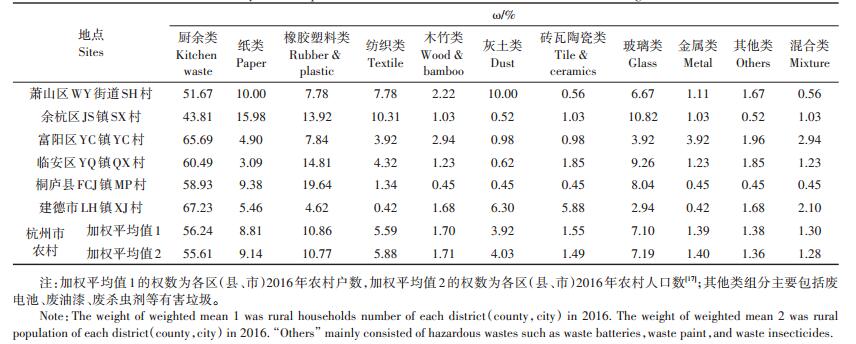

2 结果与讨论 2.1 杭州市农村生活垃圾源头分类方法的适用性调研涉及的6个区(县、市)中典型行政村内生活垃圾的物理组成特征如表 1所示。根据估算,杭州市农村生活垃圾中主要组分为厨余类、纸类、橡胶塑料类、纺织类、灰土类和玻璃类,其中厨余类占比约55%,纸类、橡胶塑料类、纺织类、灰土类和玻璃类等组分共占比约35%,且这5类组分之间占比差距不大,均不足厨余类的1/5,而木竹类、砖瓦陶瓷类、金属类、其他和混合类等非主要组分的总占比不足10%。

|

|

表 1 杭州市农村生活垃圾物理组成特征 Table 1 Physical composition characteristics of domestic wastes in rural Hangzhou |

调研结果表明,杭州市农村生活垃圾中易腐垃圾比例较高,且较适于用堆肥化方式处理。根据表 1,包括绝大部分厨余类和一部分较易生物降解的木竹类组分在内的易腐垃圾,在杭州市农村生活垃圾总量中占比约55%;同时,调查发现10个受访行政村均具有一定面积的耕地,能够为有机肥料提供充足的消纳空间,说明杭州市农村具备通过堆肥化集中处置易腐垃圾的前提条件,即易腐垃圾比例大于40%[7],且有机肥料有良好的消纳体系[18]。

杭州市农村生活垃圾中有害垃圾所占比例极低,实施垃圾分类后,有害垃圾混入易腐垃圾中的风险较低。根据表 1,主要包括废电池、废油漆、废杀虫剂等有害垃圾在内的其他类组分仅占比1.4%左右;而调查发现,除农药废弃包装物以外的有害垃圾,包括废电池、废荧光灯管、废水银温度计、废血压计、废药品、废日用化妆品、废油漆和废消毒剂及其包装物等,在农户家中均鲜有产生;至于废弃农药瓶等在农村数量庞大的农药废弃包装物,浙江省已于2015年9月1日起实施农药废弃包装物回收和集中处置[19],目前部分地区已经形成农药废弃包装物回收体系,明显削减了进入农村生活垃圾收运和处置系统的农药废弃包装物数量。上述情况说明杭州市农村生活垃圾中的有害垃圾比例极低,但考虑到有害垃圾的高环境风险,应极力避免其混入易腐垃圾。此外,问卷调查发现,农村居民对有害垃圾和易腐垃圾的认知正确率分别可达64.6%和94.1%,因此,农村地区实施垃圾分类后,有害垃圾进入生活垃圾收运体系并混入易腐垃圾中的风险较低。

进入杭州市农村生活垃圾收运体系中的可回收物类经济价值较低,不具有回收价值。根据表 1,主要包括废纸、废塑料、废旧纺织物、废玻璃等低价值可回收物在内的纸类、橡胶塑料类、纺织类和玻璃类等4类组分的总占比约30%。其中可回收的纸类极少,绝大部分为面巾纸、卫生纸等不可回收纸,报纸、书籍等可回收纸占比很小;而橡胶塑料类、纺织类和玻璃类等组分除一部分由于受到污染而难以回收以外,其余均可归类为可回收物。据此,杭州市农村生活垃圾中低价值可回收物占比约20%。

综上所述,杭州市农村易腐垃圾产生量大且适于用堆肥化方式处理,进入生活垃圾收运体系的有害垃圾量极少且其混入易腐垃圾中的风险较低,并且可回收物的经济价值大多较低而不具有回收价值,因此在杭州市农村生活垃圾分类工作推进初期,“二分法”(分为易腐垃圾和其他垃圾两类)是较理想的源头分类方法,既能保证农村易腐垃圾的无害化处理及资源化利用,又能在节约垃圾分类工作经济成本和降低生活垃圾处理对环境影响的前提下,满足社会对简单易懂的垃圾分类方法的需求意愿,使农村生活垃圾分类工作迅速推进。

2.2 杭州市农村生活垃圾分类收运模式的综合评价在以“二分法”为农村生活垃圾源头分类方法的背景下,杭州市各区(县、市)以行政村为单元分类收运农村生活垃圾,逐渐形成3种分类收运模式,如图 2所示。A模式:上门收运农户门前分类垃圾桶中易腐垃圾和其他垃圾;B模式:定点收运行政村垃圾集中投放点内易腐垃圾和其他垃圾;C模式:上门收运农户门前垃圾桶中易腐垃圾并定点收运行政村垃圾投放点内其他垃圾。调查发现,采用不同的分类收运模式对农村生活垃圾分类工作的经济成本、运行状况、社会接受度以及基层管理效能均有重要影响。且研究表明,经济性评价、运行状况评价以及管理与社会评价是生活垃圾收运系统评价的核心要素[20-22]。因此,可从这3个方面分别评价杭州市农村生活垃圾分类收运模式,以明确上述3种分类收运模式的选择优先级。

|

图 2 杭州市农村生活垃圾分类收运模式 Figure 2 Classified collection and transportation patterns of RDWs in Hangzhou |

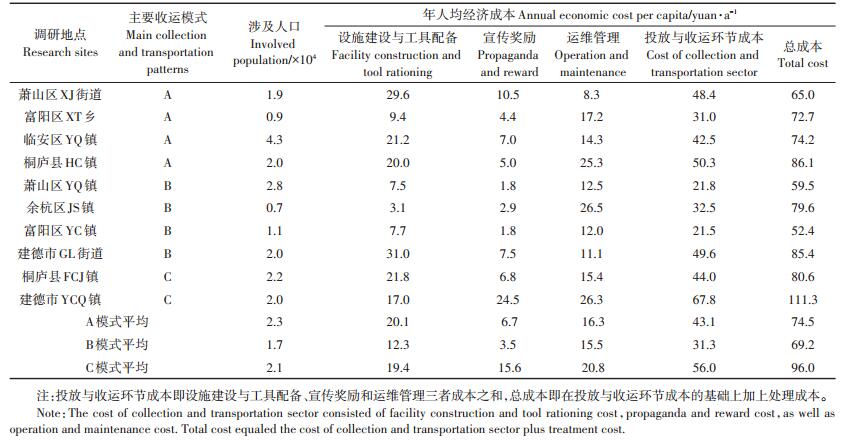

经济成本是垃圾分类工作管理层选择农村生活垃圾分类收运模式时考虑的首要因素,而分类收运模式决定了生活垃圾分类投放、收集和运输的形式。因此,按不同分类收运模式开展垃圾分类工作的经济成本差异主要包括生活垃圾分类投放与收运环节的设施建设、工具配备、宣传奖励及运维管理等费用的差异。调查地区开展垃圾分类工作的年人均经济成本如表 2所示。

|

|

表 2 调查地区农村生活垃圾分类工作年人均经济成本 Table 2 Annual economic cost per capita in RDW classification |

由表 2可见,采用3种不同的分类收运模式在投放与收运环节投入的人均经济成本存在明显差异。3种模式的投放与收运环节人均成本由高到低依次为C>A>B,其中C模式比A模式高29.9%,差异主要来源于宣传奖励以及运维管理;而B模式比A模式低27.4%,差异主要来源于设施建设与工具配备。由于投放与收运环节人均成本占人均总成本的比例介于40%~60%之间,且人均总成本和投放与收运环节人均成本呈显著正相关(P < 0.01),可见农村生活垃圾分类收运模式的选择是影响各行政村开展垃圾分类工作经济成本的重要因素。

值得一提的是,尽管3种模式的人均总成本由高到低仍为C>A>B,但与C模式的人均总成本仍比A模式高28.8%相比,A与B之间人均总成本的差距相较两者投放与收运环节人均成本的差距大幅缩小,B模式仅比A模式低7.1%,这可能是由于按B模式开展垃圾分类工作时分类正确率较低,易腐垃圾纯度不能满足堆肥化处理的需求,需要投入额外的资金进行人工二次分选来弥补,因而A和B之间人均总成本较接近,与C模式相比,分别低22.4%和27.9%。综上所述,采用A模式或B模式可有效降低农村生活垃圾分类工作的经济成本。

2.2.2 运行状况评价易腐垃圾纯度和生活垃圾分类投放正确率是评价农村生活垃圾分类收运模式效能最直观有效的指标。堆肥化处理对易腐垃圾的纯度有一定要求,在一定范围内,进入堆肥化处理阶段的易腐垃圾纯度越高,堆肥化处理的效果越好[23]。因此,在农村生活垃圾源头分类环节,农村居民分类投放生活垃圾的正确率至关重要。调查地区参与生活垃圾分类的农村居民分类投放易腐垃圾和其他垃圾的正确率如图 3所示,采用的分类收运模式不同,垃圾的分类投放正确率存在显著差异(P < 0.01),且与在生活垃圾分类投放和收运环节投入的人均经济成本呈正相关(P < 0.1)。3种模式下农村居民分类投放垃圾的正确率由高到低也依次为C>A>B,其中C模式和A模式的正确率分别接近90%和80%,基本能够满足堆肥化处理对易腐垃圾纯度的要求;相比之下,B模式的正确率仅约60%,易腐垃圾中杂质较多,不宜直接进入堆肥化处理环节,需要先进行人工二次分选。

|

图 3 调查地区生活垃圾分类投放正确率 Figure 3 Source classification accuracy of RDWs |

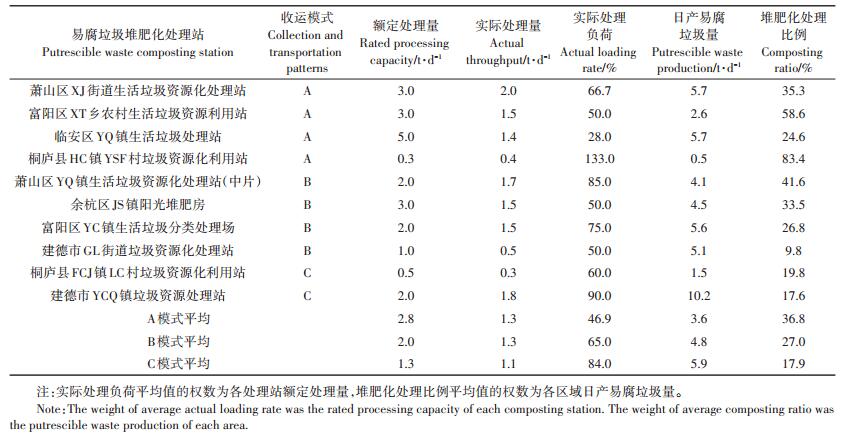

此外,采用的分类收运模式不同,各地区的易腐垃圾堆肥化处理比例存在差异。调查地区内易腐垃圾堆肥化处理站的基本运行情况如表 3所示,采用不同分类收运模式的地区之间,易腐垃圾的堆肥化处理比例由高到低依次为A>B>C。B模式的堆肥化处理比例较A模式低25%以上,而C模式较A模式低50%以上,这在一定程度上说明按A模式开展垃圾分类工作能够提高易腐垃圾的有效收运比例。因为在大部分易腐垃圾堆肥化处理站的额定处理量小于其负责区域的日产易腐垃圾量的情况下,多数处理站的实际处理负荷仍在80%以下,说明在大部分地区,易腐垃圾堆肥化处理站的额定处理量并不是限制易腐垃圾堆肥化处理比例的主要因素;同时调查发现,由于在推进农村生活垃圾分类工作的过程中,通常更注重推广普及,在短时间内提高农村生活垃圾分类工作的覆盖率,而忽略了同步建立长效的运行管理及维护保障机制的重要性,垃圾集中投放点等设施的选址与建设不当,分类垃圾桶等工具的选型和使用不当等问题非常普遍,导致易腐垃圾的有效收运比例不高,从而限制了易腐垃圾堆肥化处理比例。

|

|

表 3 调查地区易腐垃圾堆肥化处理比例 Table 3 Composting ratio of putrescible waste |

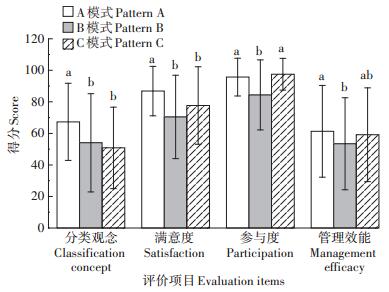

农村居民是农村生活垃圾分类工作的核心,其对垃圾分类工作,尤其是垃圾分类收运模式的接受度在很大程度上决定了垃圾分类工作的实施状况;而在垃圾分类工作推进阶段,基层管理执行人员对农村居民的指导、管理和监督大幅影响了垃圾分类工作的实施状况。因此,调查从认知(分类观念)、情感(满意度)和行为意向(参与度)3个方面评价农村居民对垃圾分类工作的接受度,并考察其对基层管理执行人员管理效能的评估,结果如图 4所示。

|

图 4 调查地区垃圾分类工作管理与社会评价 Figure 4 Management and social evaluations of waste classification |

调查结果显示,采用不同的分类收运模式,农村居民对农村生活垃圾分类工作的接受度存在显著差异,其综合评价得分由高到低依次为A>C>B。首先,A模式下农村居民的垃圾分类观念最强,显著高于B模式和C模式,表明按A模式开展垃圾分类工作更有助于农村居民养成和保持分类投放垃圾的习惯;其次,A模式下农村居民对垃圾分类工作实施情况的满意度最高,显著高于B模式和C模式,表明农村居民可能更倾向于按A模式开展垃圾分类工作;此外,在采用A模式或C模式的情况下,农村居民在垃圾分类工作实施过程中的参与度更高,显著高于B模式,表明采用A模式或C模式时农村居民参与垃圾分类工作的积极性更高;最后,A模式下基层管理执行人员对农村居民的管理效能更好,显著高于B模式,而C模式则介于两者之间,表明按A模式开展垃圾分类工作时,基层管理执行人员能更有效地执行收运、监督和指导等工作,也有更多机会进行宣传、教育和考核等管理工作。综上所述,采用A模式更有利于提升农村居民对农村生活垃圾分类工作的接受度以及基层管理执行人员的管理效能。

3 结论(1)杭州市农村生活垃圾中易腐垃圾、有害垃圾和可回收物的比例分别为55%、1%和20%,易腐垃圾比例较高,且适于用堆肥化方式处置;采用“二分法”对农村生活垃圾进行分类有助于易腐垃圾的堆肥化处理,同时,应极力避免有害垃圾混入易腐垃圾,在无害化的基础上实现农村生活垃圾减量化及资源化。

(2)在“二分法”的背景下,上门收运农户门前分类垃圾桶中易腐垃圾和其他垃圾,具有降低农村生活垃圾分类工作的经济成本,提高农村居民分类投放垃圾的正确率、易腐垃圾的有效收运比例、垃圾分类工作的基层管理效能以及农村居民对垃圾分类工作的接受度等优势,是较适宜的农村生活垃圾分类收运方法。

| [1] |

Li W B, Yao J, Tao P P, et al. An innovative combined on-site process for the remote rural solid waste treatment: A pilot scale case study in China[J]. Bioresource Technology, 2011, 102(5): 4117-4123. DOI:10.1016/j.biortech.2010.12.069 |

| [2] |

刘永德, 何品晶, 邵立明, 等. 太湖流域农村生活垃圾产生特征及其影响因素[J]. 农业环境科学学报, 2005, 24(3): 533-537. LIU Yong-de, HE Pin-jing, SHAO Li-ming, et al. Production and feature of rural solid wastes in Tai Lake Region of China[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2005, 24(3): 533-537. DOI:10.3321/j.issn:1672-2043.2005.03.025 |

| [3] |

武峰. 基于农村现代化建设背景下商贸流通体系的构建研究[J]. 改革与战略, 2017, 33(1): 57-60. WU Feng. Research on the construction of commercial circulation system based on the background of the modernization of rural areas[J]. Reformation & Strategy, 2017, 33(1): 57-60. |

| [4] |

朱农. 论农村非农业活动对收入分布的作用[J]. 世界经济文汇, 2002, 22(2): 3-14. ZHU Nong. The role of rural non-agricultural activities in income distribution[J]. World Economic Papers, 2002, 22(2): 3-14. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2002.02.001 |

| [5] |

全为民, 沈剑峰, 董妹勤, 等. 杭嘉湖平原农业面源污染及其治理措施[J]. 农业环境与发展, 2002, 19(2): 22-24. QUAN Wei-min, SHEN Jian-feng, DONG Mei-qin, et al. Agricultural non-point source pollution and its control measures in Hangzhou-Jiaxing-Huzhou Plain[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2002, 19(2): 22-24. DOI:10.3969/j.issn.1005-4944.2002.02.011 |

| [6] |

刘永德, 何品晶, 邵立明. 太湖流域农村生活垃圾面源污染贡献值估算[J]. 农业环境科学学报, 2008, 27(5): 1442-1445. LIU Yong-de, HE Pin-jing, SHAO Li-ming. Calculation of contribution value of non-point source pollution of rural refuse in Tai Lake Region[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2008, 27(5): 1442-1445. |

| [7] |

张明玉.苕溪流域农村生活垃圾产源特征及堆肥化研究[D].郑州: 河南工业大学, 2010. ZHANG Ming-yu.Research on the characteristics and composting of rural refuse in Tiaoxi River Basin[D].Zhengzhou: Henan University of Technology, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10463-1011030680.htm |

| [8] |

He P J. Municipal solid waste in rural areas of developing country: Do we need special treatment mode?[J]. Waste Management, 2012, 32(7): 1289-1290. DOI:10.1016/j.wasman.2012.03.023 |

| [9] |

韩智勇, 梅自力, 孔垂雪, 等. 西南地区农村生活垃圾特征与群众环保意识[J]. 生态与农村环境学报, 2015, 31(3): 314-319. HAN Zhi-yong, MEI Zi-li, KONG Chui-xue, et al. Features of domestic wastes and environmental awareness of people in the rural area of southwest China[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2015, 31(3): 314-319. |

| [10] |

韩智勇, 梅自力, 税云会, 等. 云贵高原农村地区生活垃圾特性与管理分析[J]. 农业环境科学学报, 2013, 32(12): 2495-2501. HAN Zhi-yong, MEI Zi-li, SHUI Yun-hui, et al. Characteristics and management of domestic solid wastes in rural areas of the YunnanGuizhou Plateau, China[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2013, 32(12): 2495-2501. |

| [11] |

何品晶, 张春燕, 杨娜, 等. 我国村镇生活垃圾处理现状与技术路线探讨[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(11): 2049-2054. HE Pin-jing, ZHANG Chun-yan, YANG Na, et al. Present situation and technical treatment route of rural domestic waste treatment in China[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2010, 29(11): 2049-2054. |

| [12] |

Ghani W A W A K, Rusli I F, Biak D R A, et al. An application of the theory of planned behaviour to study the influencing factors of participation in source separation of food waste[J]. Waste Management, 2013, 33(5): 1276-1281. DOI:10.1016/j.wasman.2012.09.019 |

| [13] |

曲英, 朱庆华. 情境因素对城市居民生活垃圾源头分类行为的影响研究[J]. 管理评论, 2010, 22(9): 121-128. QU Ying, ZHU Qing-hua. The effect of situational factors on the relationship between behavior intention and behavior for source separation of household waste[J]. Management Review, 2010, 22(9): 121-128. |

| [14] |

Stoeva K, Alriksson S. Influence of recycling programmes on waste separation behaviour[J]. Waste Management, 2017, 68: 732-741. DOI:10.1016/j.wasman.2017.06.005 |

| [15] |

Wang A Q, Shi Y J, Gao Q F, et al. Trends and determinants of rural residential solid waste collection services in China[J]. China Agricultural Economic Review, 2016, 8(4): 698-710. DOI:10.1108/CAER-08-2015-0101 |

| [16] |

中华人民共和国住房和城乡建设部.CJ/T 313—2009生活垃圾采样和分析方法[S].北京: 中国标准出版社, 2009. Ministry of Housing and Urban-Rural Development of PRC.CJ / T 313—2009 Sampling and analysis methods for domestic refuse[S].Beijing: China Standards Press, 2009. |

| [17] |

杭州市统计局. 杭州统计年鉴2017[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017. Hangzhou Statistics Bureau. Hangzhou statistical yearbook 2017[M]. Beijing: China Statistics Press, 2017. |

| [18] |

Sonesson U. Calculating transport labour for organic waste from urban to rural areas[J]. Resources, Conservation and Recycling, 1998, 24. |

| [19] |

唐建明, 王道泽, 叶基瑶, 等. 杭州市农药废弃包装物回收处置工作机制的探索与实践[J]. 杭州农业与科技, 2017, 23(4): 17-19. TANG Jian-ming, WANG Dao-ze, YE Ji-yao, et al. Exploration and practice of recovery and disposal of waste pesticide packaging in Hangzhou[J]. Hangzhou Agriculture and Technology, 2017, 23(4): 17-19. |

| [20] |

张海波.城市生活垃圾社区收运系统评价研究[D].成都: 西南交通大学, 2017. ZHANG Hai-bo.Evaluation research on communal municipal solid waste collection and transportation system[D].Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10613-1017137997.htm |

| [21] |

林晓东.垃圾收运系统绩效评估模型及其应用研究[D].重庆: 重庆大学, 2009. LIN Xiao-dong.Research on the performance evaluation model of waste collection and transportation system and its application[D].Chongqing: Chongqing University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10611-2009149771.htm |

| [22] |

王桂琴, 罗一鸣, 李国学, 等. 基于层次分析法的城市生活垃圾收运模式优选[J]. 中国环境科学, 2008, 28(9): 838-842. WANG Gui-qin, LUO Yi-ming, LI Guo-xue, et al. Optimizing the collection and transportation of municipal solid wastes based on AHP[J]. China Environmental Science, 2008, 28(9): 838-842. DOI:10.3321/j.issn:1000-6923.2008.09.014 |

| [23] |

Guardia de A, Mallard P, Teglia C, et al. Comparison of five organic wastes regarding their behaviour during composting:Part 1, biodegradability, stabilization kinetics and temperature rise[J]. Waste Management, 2010, 30(3): 402-414. DOI:10.1016/j.wasman.2009.10.019 |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38