湖泊湿地是流域水生态过程的关键环节,在调节局部气候、缓解洪旱灾害、繁衍水生生物、维护生物多样性等方面发挥着重要的生态功能,也是社会经济发展的重要支撑。白洋淀作为华北平原最大的淡水湿地,享有“华北之肾”“华北明珠”等美誉。然而长期以来,在人类活动和气候变化综合作用下,白洋淀生态环境问题逐渐凸显,出现水源不足、湿地萎缩、水体严重污染、生物多样性减少以及农业开垦活动加剧等诸多问题[1]。当地管理部门采取了生态补水、淀中村治理、生态修复等一系列措施拯救白洋淀,截至2019年,水利部、河北省先后组织实施了40余次白洋淀生态补水,维护了一定的水域空间,缓解了白洋淀生态环境恶化,常态化生态补水机制已经基本形成[2-3]。

目前,关于白洋淀湿地生态系统的研究工作多集中于生态环境需水核算[4-7]、景观格局变化[8-10]、富营养化[11]、生态响应[12-13]以及生态健康评价[14-18]等方面,取得了突出进展。近些年白洋淀生态服务功能评估获得了广泛关注,它可以更直观地数据定量化生态系统对人类的直接和间接贡献。张赶年等[19]评估了白洋淀多种补水方案的生态效益,分析了补水对增强白洋淀生态服务功能的作用。江波等[17]构建了白洋淀生态系统服务价值评估体系,并以2011年数据为基础定量化核算了白洋淀提供给人类的经济价值。朱金峰等[10]从产品供给、水生植物供给、气候调节、生物多样性维护、水质改善等5方面综合评估了白洋淀生态系统服务功能重要性。上述研究有效提升了公众和管理部门对白洋淀湿地重要性的认知水平[17],但大部分研究针对特定年份开展生态系统服务评估,多为静态分析,由于生态系统本身的复杂性和对生态过程内部运行机制认识的局限性,生态补水驱动下湿地生态系统服务动态演变很少被关注。

基于白洋淀1991、1996、2005年和2015年4期遥感数据,利用InVEST模型和市场价值法对白洋淀4种生态系统服务功能,即碳储量、栖息地质量、物质生产和文化功能进行了时空分布定量评估,分析了其动态演变规律,并探讨生态补水对白洋淀生态系统服务的驱动作用,支撑湿地生态系统服务研究由静态评估向动态优化管理方向发展转变。

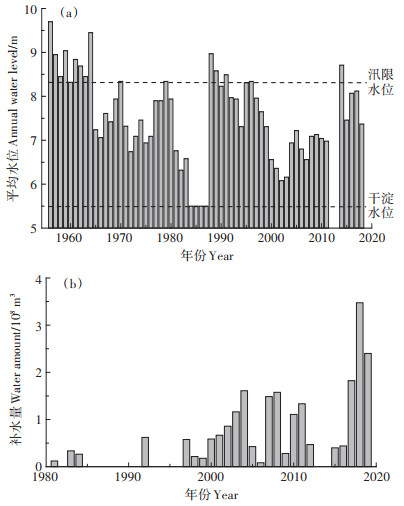

1 研究材料与方法 1.1 研究区概况白洋淀是大清河流域缓洪滞沥的大型平原洼淀,是华北平原最大淡水湿地系统,具有蓄洪滞沥、生态涵养、生产生活和休闲游憩等多元功能,淀内143个淀泊星罗棋布,3700条沟壕纵横交错,具有明显的异质化生境。随着20世纪50、60年代白洋淀上游水库群修建,白洋淀入淀水量呈显著减少趋势,自1997年起,当地政府实施了跨流域调水、引水补给白洋淀,在一定程度上缓解了淀区水位下降、湿地萎缩现象。图 1为自1956以来白洋淀年均水位变化以及生态补水情况。

|

图 1 白洋淀年平均水位变化及生态补水量 Figure 1 Annual water level and environmental flow releases in Baiyangdian Lake |

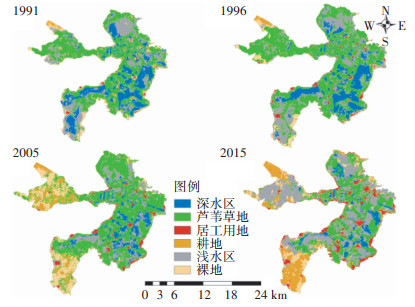

采用1991年6月、1996年5月、2005年5月和2015年5月TM遥感影像数据,采用面向对象法和目视解译相结合的方法获得了解译精度为30 m×30 m的土地利用/覆被矢量图,分别作为1991、1996、2005年和2015年的基础数据,用来分析白洋淀在不同阶段的土地利用及土地覆被(Land use / Land cover,LULC)变化。

1.2.2 生态系统服务空间分布模拟评估结合白洋淀主导服务功能研究[7, 18, 20],选择了栖息地质量、碳储量、物质生产和文化功能进行了定量化评估,其中,前两种采用InVEST模型构建,后两种采用市场价值法等进行评估并结合GIS平台进行空间化分析。

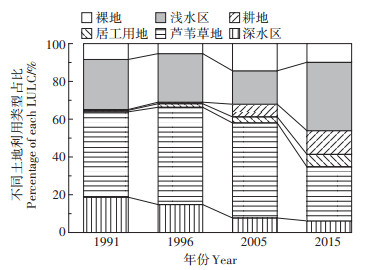

(1)栖息地质量评估

选取对环境条件要求较高的白鹤、青头潜鸭等标志性物种作为评估和模拟的指示种,对白洋淀不同时期的栖息生境质量进行评估。选择浅水区、芦苇草地、深水区等作为适宜生境,其他作为非栖息地,且居工用地、耕地和裸地会对栖息地产生威胁。采用In⁃ VEST模型中Habitat Quality模块对栖息地适宜性进行评价,每种生境类型的质量评分取值范围为0~1,0为不适宜,1为最适宜,计算公式如(1):

|

(1) |

式中:Qij是LULCj中栅格i的栖息地质量;Hj代表LULC类型j是否适宜作为栖息地的相应得分;半饱和常数k由用户自己设置,z是无量纲因子,默认为2.5,k值为栅格精度值的一半;Dij是栅格i中LULC类型j的栖息地胁迫水平。

(2)碳储量评估

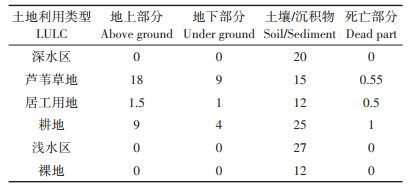

采用InVEST模型中Carbon模块对栖息地适宜性进行评价,各土地利用类型中碳储量主要有4种碳库,即地上生物量(Cabove)、地下生物量(Cbelow)、土壤/沉积物碳库(Csoil)和死亡有机质(Cdead)。模型的输入数据包括不同年代的土地利用/覆被栅格图以及研究区域不同地类对应的4种碳库的碳密度(t·hm-2),其中白洋淀4类碳库的碳密度参考IPCC标准(表 1);碳储量是用各种碳库的平均碳密度乘以各土地利用覆被类型的面积获得。

|

|

表 1 不同土地类型4种碳库碳密度值(t·hm-2) Table 1 Average carbon density in each LULC(t·hm-2) |

|

(2) |

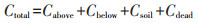

式中:Ctotal为总碳储量,t·hm-2。

(3)物质生产服务评估

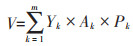

采用市场价值法评估白洋淀物质生产服务价值,主要包括芦苇价值、水产品价值、经济林价值等。计算公式如下:

|

(3) |

式中:V是物质生产服务价值,万元;Yk是第k类物质单位面积产量的平均值,t·hm-2;Ak是第k类物质的生产面积,hm2;Pk是第k类物质市场价格的平均值,万元·t-1。涉及社会经济数据来源于国家及河北省、保定市统计年鉴及政府网站数据以及相关文献数据。

(4)文化价值评估

借鉴张文华[21]的文化价值评估方法,选择白洋淀教育科研价值和生态旅游价值来进行定量化评估,其中教育科研价值主要考虑论文发表和研究站点;生态旅游参考旅游人数、旅游收入等。文化价值涉及数据来源于中国知网、Web of Science等数据库,以及河北省、保定市统计年鉴及政府网站数据。

1.2.3 生态系统服务叠加与模糊聚类各类型生态系统服务指标量纲不一致,无法进行比较和叠加,因此,首先对评估获得的各生态系统服务结果进行标准化处理,获得0~1数值,然后进行空间叠加和模糊分类,最终获得白洋淀生态系统服务的空间分布图。标准化公式如公式(4)所示。

|

(4) |

式中:Ii′为标准化后的值;Ii为某一生态系统服务的初始值;Imax和Imin为某生态系统服务的最大值和最小值。

2 结果与分析 2.1 白洋淀土地利用/覆被变化图 2为解译获得的1991—2015年的土地利用/覆被图。白洋淀各类型土地利用/覆被的具体面积比例如图 3所示。4个时期对应的淀区水位分别为8.52、8.16、7.38 m和7.86 m。可以看出,近些年来包括深水区和浅水区在内的水域总面积逐步恢复到20世纪90年代水平,浅水区占比明显增加。由于人类活动强度不断加剧,截至2015年居工用地面积和耕地面积较20世纪90年代初,分别增加7倍和近30倍,挤占了芦苇等植被面积。芦苇草地的面积在2015年约为87 hm2,所占比例由1991年的45%下降到了28.5%。裸地面积在2005年呈现出最大值,近些年有所降低,和1996年裸地面积相当。

|

图 2 白洋淀不同时期的土地利用/覆被图 Figure 2 The land use/ land cover in different periods in Baiyangdian Lake |

|

图 3 不同时期土地利用/覆被面积占比 Figure 3 Areas percentages of each land use/ land cover in different periods |

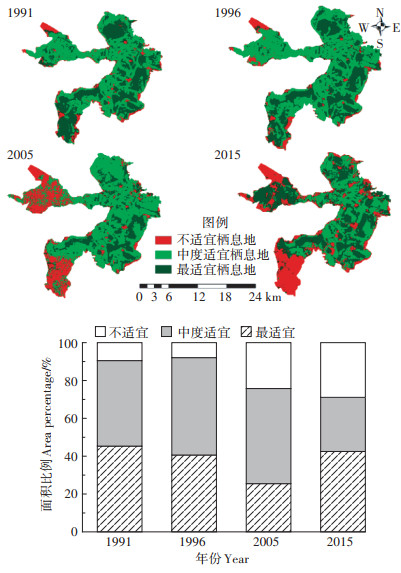

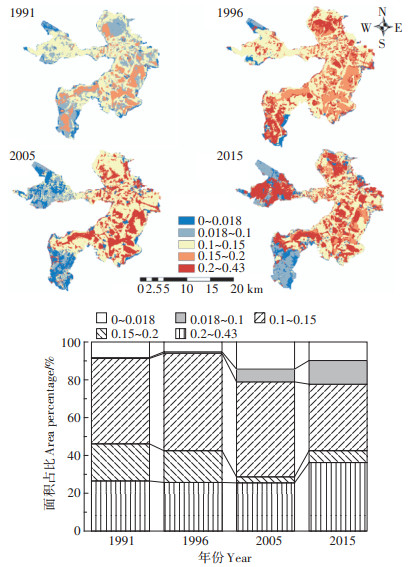

1991—2015年白洋淀栖息地质量分布如图 4所示。由栖息地质量评价结果得出,各年代栖息地质量得分最低为0,所属地类为居工用地、耕地和裸地,水域和芦苇草地区域栖息地质量得分为0.60~1.00,处于中等适宜水平以上。20世纪90年代的栖息地质量平均得分约为0.63,明显高于2015年水平(约为0.49),可以看出整体上白洋淀栖息地质量有下降趋势,有待改善。从淀区水位和补水来看,20世纪90年代初期和中期白洋淀水位在8 m以上,栖息地质量较好;但到20世纪90年代后期水位持续走低,被迫依赖于应急补水,仅从1997到2005年,生态补水量达到6.27×108 m3,虽然在一定程度上缓解了水域空间萎缩,但整体上栖息地质量仍存在变差趋势。从空间分布上,2005年栖息地退化区域为淀区西南部孝义河、潴龙河入淀区域附近以及藻笮淀,主要与浅水区域的农田围垦有关;随着藻笮淀生态修复措施实施,截至2015年藻笮淀退化情况有所缓解,但淀区西南部退化状况仍有加剧趋势,导致不适宜栖息地面积仍有增加。

|

图 4 不同时期栖息地质量时空变化 Figure 4 Spatio-temporal changes of habitat quality in different periods |

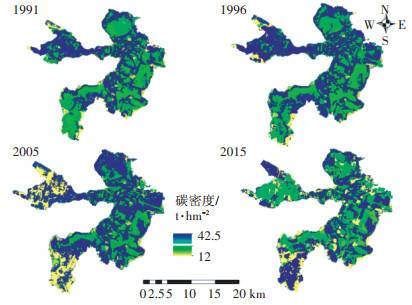

1991—2015年白洋淀不同地类的碳密度时空分布如图 5所示。各年代碳密度最高值为42.5 t·hm-2,所属地类均为芦苇草地;次高值为39 t·hm-2,所属地类均为耕地;碳密度最低值为12 t·hm-2,所属地类均为裸地。受不同年份水位的影响,各时期中1996年芦苇草地的碳总储量最高为67万t,虽然有持续生态补水工程实施,但此后一直处于逐渐下降趋势;耕地的碳总储量随着耕地面积增加而增加。白洋淀不同时期平均碳密度及总碳储量平均水平如表 2所示,各时期平均碳密度值保持相对稳定,2015年值最低,总碳储量与之类似。从空间分布上,20世纪90年代碳密度较高值分布比较集中,主要位于藻笮淀和府河入淀口附近区域,2015年碳密度高值分布逐渐呈破碎化趋势。

|

图 5 不同时期碳密度分布变化 Figure 5 Spatio-temporal changes of carbon density in different periods |

|

|

表 2 不同时期平均碳密度及总碳储量 Table 2 Annual carbon density and total carbon in different periods |

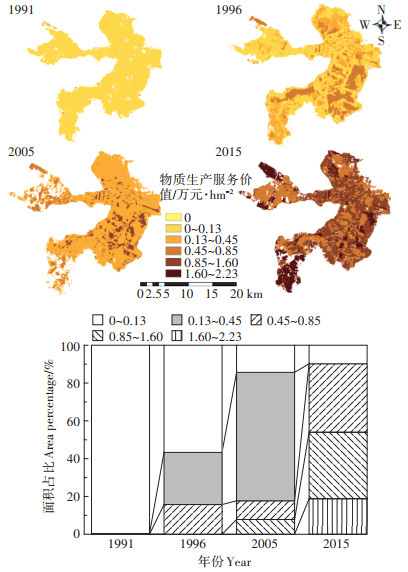

白洋淀物质生产服务价值的时空分布如图 6所示,这里裸地等非物质生产地类对应的价值设定为0。1991年物质生产的最高值为0.33万元·hm-2,对应于耕地;1996、2005和2015年最大物质生产服务价值分别为0.85万、1.57万元·hm-2和2.22万元·hm-2,均对应于深水区,与淡水捕捞、渔业养殖等人类活动密切相关,水产养殖业逐步超过耕地生产价值,成为主导产业。单位面积的平均物质生产服务价值随着时间变化呈现逐步倍增趋势,其中1991年为0.12万元· hm-2,1996年增加到0.34万元·hm-2,2005年为0.68万元·hm-2,2015年增加到1.18万元·hm-2。这也与多年来持续的生态补水紧密相关,特别是1997—2015年间,除了个别年份无人工补水之外,共累计补水超过13亿m3,很大程度上支撑了水产养殖业的发展。

|

图 6 不同时期的物质生产服务价值分布(万元·hm-2) Figure 6 Spatio-temporal changes of material production in different periods(×104 Yuan·hm-2) |

白洋淀文化价值的时空分布规律如图 7所示。该类价值从整体上呈持续增加趋势,其中文化价值最高值对应的地类均为深水域,其次为浅水域,因此生态补水对文化价值提升起到积极促进作用,可直接带动白洋淀旅游业发展和教育科研能力增强。从空间上,1991—1996年烧车淀及淀区西南部文化服务由最低值转变为最高值,对应的是深水域转变为浅水域的土地利用类型的转变;1996—2015年淀区西南部文化服务降至最低值,藻笮淀和烧车淀转变为文化服务高值区域。

|

图 7 不同时期文化服务分布 Figure 7 Spatio-temporal changes of cultural service in different periods |

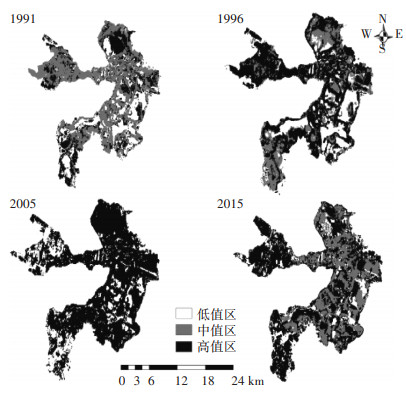

根据模糊分类法将白洋淀生态系统服务分为高、中、低值3类,如图 8所示。从1991—2015年白洋淀生态系统服务高值区域所占比例处于逐步增加趋势,在近些年有所降低;中值区域占比除2005年之外相对稳定,低值区域稳步减少。叠加后的生态系统服务平均得分的趋势和高值区域基本一致,从20世纪90年代的0.80~0.82,逐步增加到2005年的0.93,到2015年重回0.79。从空间分布上高值区域分布也有所变化,1991年高值区域主要分布在烧车淀区域,1996年高值区域出现藻笮淀、寨南和捞王淀等浅水区,2005年高值区域较为普遍,至2015年淀区西南部(孝义河及潴龙河入淀过渡区)总生态系统服务由低值区变为高值区,且高值区域斑块化更为明显。

|

图 8 不同时期生态系统服务分布图 Figure 8 Spatio-temporal changes of total ecosystem services in different periods |

作为浅水草型湖泊的典型代表,白洋淀具有较高的空间异质性,芦苇草地、水域构成了该湖泊的主体[8],在很大程度上支撑了栖息地质量、碳密度、物质生产以及文化功能发挥。研究期内栖息地质量持续下降的趋势与耕地、居工用地、裸地等栖息地质量为0的土地利用类型面积增加有关。物质生产特别是高值区域有较大提升,主要与淡水捕捞、渔业养殖、农田耕地等人类活动有关[1],且从空间分布来看,物质生产与水域、耕地等居民地周围密集分布,表明了淀区人民居住与水产养殖的空间相互作用关系,广泛分布在白洋淀北部烧车淀、西部藻苲淀、中部大麦淀、西南部小白洋淀等淀泊区域。白洋淀文化价值呈现逐步增加趋势,社会经济发展也相应促进了美学价值、教育科研价值以及生态旅游价值的提升。由于几种生态系统服务指标的量纲不一致,无法进行直接加和,在数据标准化为无量纲的数值基础上并对生态系统服务进行模糊叠加,叠加后的结果显示白洋淀相对服务功能水平在研究期内呈现出逐步增加然后降低的趋势,并在2005年出现最大值,变化趋势与碳密度演变趋势较为接近。2005年芦苇草地面积和农田耕地等对碳密度有重要贡献的土地覆被类型占到了整个区域的近60%,而在2015年水域部分面积大大增加,而伴随着台田淹没使得芦苇草地面积骤减,影响了碳储功能。

3.2 生态补水对白洋淀生态系统服务演变的驱动机制随着20世纪50、60年代白洋淀上游水库群修建,白洋淀入淀水量呈显著减少趋势,平均降水量也由661.6 mm减少到20世纪初的459 mm,逐步变为枯水期,自1997年起,当地政府实施了跨流域调水、引水补给白洋淀,在一定程度上缓解了淀区水位下降、湿地萎缩现象[3]。生态补水工程维护了植被生存环境,为水生生物提供了水域空间,驱动了湖泊生态系统服务功能的演变。Yang等[2]通过Meta分析手段研究了全球尺度99个湿地生态补水案例,发现长期实施生态补水,特别是高流量、高脉冲的补水过程,可以有效增加湿地生态系统服务的价值,本研究以浅水草型湖泊为典型案例也支撑了上述结论。从空间上看,生态补水的入淀口及其附近区域更有可能成为生态补水的收益区域,如府河、孝义河等入淀过渡区的总生态系统服务逐步由低值区变为高值区,但部分高值区域逐渐稳定在藻笮淀及淀区西南部。从整体看,白洋淀生态补水持续实施,缓解了人类活动和气候变化导致的淀区生态用水的短缺,是一项积极的生态修复措施,在很大程度上维护了白洋淀生态系统服务功能的发挥,促进了湿地生态系统服务演变。

3.3 新区建设对白洋淀生态系统服务功能提升的要求雄安新区建设对白洋淀生态环境提出了更高的要求。据《白洋淀生态环境治理和保护规划(2018— 2035年)》,白洋淀要有蓄洪滞沥、生态涵养、生产生活和休闲游憩等多元功能,不同功能则对应不同的生态水位需求。本研究中采用了InVEST模型作为生态系统服务评估的工具,作为土地利用变化驱动模型,未来可以结合新区建设规划以及生态补水方案做不同管理情景的模拟分析,为白洋淀生态系统服务功能提升提供数据支撑。另一方面,利用区位优势和政策优势建立白洋淀生态补水长效机制,实现白洋淀生态系统结构和功能的改善和提高,获得最佳生态系统服务,是当前学者和管理者关注的焦点。一方面,由于不同类型生态系统服务对生态补水的反馈条件、阈值不同,加之它们之间固有的滞后性与累积效应,增加了生态补水对多重系统服务影响的研究难度,在综合判断到底需要补给多少水、什么时候补等方面仍有很大不确定性;另一方面,在生态补水工程影响下,各类生态系统服务是否会有突变,它们之间是否会存在权衡和协同,这些权衡或协同关系会不会随着补水强度和时间有动态转换,都是需要未来亟需回答的问题。因此,未来研究中进一步阐释雄安新区白洋淀生态系统服务对补水策略的动态响应和权衡模式,可有利于辅助湿地生态和水利管理决策。

4 结论通过对近30年白洋淀生态系统服务时空演变的定量化评估研究,得到以下结论:

(1)水位是影响白洋淀土地利用类型构成的重要因素之一,直接驱动了浅水区、深水区以及芦苇草地面积的变化。但同时也受多重人类活动和气候变化等影响,现状条件下的水域和芦苇草地面积仍较20世纪90年代下降了20%,深水区面积较为明显。

(2)在持续开展生态补水背景下,白洋淀栖息地质量和碳密度等生态系统服务仍有不同程度的降低,其中栖息地平均质量下降趋势明显;平均碳密度相对稳定,但2015年仍有下降,可能与芦苇草地面积减少有关;与淡水捕捞、渔业养殖、围垦造田等密切相关的物质生产以及旅游美学、科研教育等文化功能均随着时间变化呈现较明显的增加趋势。

(3)对各类型生态系统服务进行叠加发现,生态补水工程在一定程度上维护了白洋淀生态系统服务功能的发挥,其平均得分从20世纪90年代的0.80~ 0.82,逐步增加到2005年的0.93,到2015年重回0.79;高值区域面积占比逐步增加,但斑块化更为明显,低值区域呈现稳定减少趋势。

(4)雄安新区建设对白洋淀生态系统服务提出了更高的要求,在未来研究中需要进一步深入细化研究白洋淀主要生态系统服务对生态补水策略的动态响应和权衡,实现节约有限水资源投入和提升生态系统服务的双赢。

| [1] |

朱金峰, 周艺, 王世新, 等. 白洋淀湿地生态功能评价及分区[J]. 生态学报, 2020, 40(2): 1-14. ZHU Jin-feng, ZHOU Yi, WANG Shi-xin, et al. Ecological function evaluation and regionalization in Baiyangdian Wetland[J]. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(2): 1-14. |

| [2] |

Yang W, Sun T, Yang Z F. Does the implementation of environmental flows improve wetland ecosystem services and biodiversity? A systematic assessment[J]. Restoration Ecology, 2016, 24(6): 731-742. DOI:10.1111/rec.12435 |

| [3] |

夏军, 张永勇. 雄安新区建设水安全保障面临的问题与挑战[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(11): 1199-1205. XIA Jun, ZHANG Yong-yong. Water resource and pollution safeguard for Xiong'an New Area construction and its sustainable development[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2017, 32(11): 1199-1205. |

| [4] |

赵翔, 崔保山, 杨志峰. 白洋淀最低生态水位研究[J]. 生态学报, 2005, 25(5): 1033-1041. ZHAO Xiang, CUI Bao-shan, YANG Zhi-feng. A study of the lowest ecological water level of Baiyangdian Lake[J]. Acta Ecologica Sinica, 2005, 25(5): 1033-1041. |

| [5] |

衷平, 杨志峰, 崔保山, 等. 白洋淀湿地生态环境需水量研究[J]. 环境科学学报, 2005, 25(8): 1119-1126. ZHONG Ping, YANG Zhi-feng, CUI Bao-shan, et al. Studies on water resource requirement for eco-environmental use of the Baiyangdian wetland[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2005, 25(8): 1119-1126. |

| [6] |

刘越, 程伍群, 尹健梅, 等. 白洋淀湿地生态水位及生态补水方案分析[J]. 河北农业大学学报, 2010, 33(2): 107-109. LIU Yue, CHENG Wu-qun, YIN Jian-mei, et al. Ecological water level and supplementing water plan in Baiyangdian wetland[J]. Journal of Agricultural University of Hebei, 2010, 33(2): 107-109. |

| [7] |

Yang W, Yang Z F. Integrating ecosystem-service tradeoffs into environmental flows decisions for Baiyangdian Lake[J]. Ecological Engineering, 2014, 71: 539-550. |

| [8] |

王滨滨, 刘静玲, 张婷, 等. 白洋淀湿地景观斑块时空变化研究[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(10): 1857-1867. WANG Bin-bin, LIU Jing-ling, ZHANG Ting, et al. Spatial and temporal changes of landscape patches in Baiyangdian wetlands, China[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2010, 29(10): 1857-1867. |

| [9] |

闫欣, 牛振国. 1990-2017年白洋淀的时空变化特征[J]. 湿地科学, 2019, 17(4): 436-444. YAN Xin, NIU Zhen-guo. Spatial-temporal variation characteristics of Baiyangdian from 1990 to 2017[J]. Wetland Science, 2019, 17(4): 436-444. |

| [10] |

朱金峰, 周艺, 王世新, 等. 1975年-2018年白洋淀湿地变化分析[J]. 遥感学报, 2019, 23(5): 971-986. ZHU Jin-feng, ZHOU Yi, WANG Shi-xin, et al. Analysis of changes of Baiyangdian wetland from 1975 to 2018 based on remote sensing[J]. Journal of Remote Sensing, 2019, 23(5): 971-986. |

| [11] |

李华, 沈洪艳, 李双江, 等. 富营养化对白洋淀底栖-浮游耦合食物网结构和功能的影响[J]. 生态学报, 2018, 38(6): 2017-2030. LI Hua, SHEN Hong-yan, LI Shuang-jiang, et al. Effects of eutrophication on the benthic-pelagic coupling food web in Baiyangdian Lake[J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(6): 2017-2030. |

| [12] |

徐梦佳, 朱晓霞, 赵彦伟, 等. 基于底栖动物完整性指数(B-IBI)的白洋淀湿地健康评价[J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(9): 1808-1814. XU Meng-jia, ZHU Xiao-xia, ZHAO Yan-wei, et al. Health assessment of Baiyangdian wetland based on B-IBI index[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2012, 31(9): 1808-1814. |

| [13] |

马牧源, 崔丽娟, 张曼胤, 等. 白洋淀附着藻类的初级生产力及其与水质的关系[J]. 生态学报, 2018, 38(2): 443-456. MA Mu-yuan, CUI Li-juan, ZHANG Man-yin, et al. Primary production of periphyton and their relationship to water quality in Baiyangdian Lake, China[J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(2): 443-456. |

| [14] |

王凯霖, 李海涛, 吴爱民, 等. 人工补水条件下白洋淀湿地演变研究[J]. 地球学报, 2018, 39(5): 549-558. WANG Kai-lin, LI Hai-tao, WU Ai-min, et al. An analysis of the evolution of Baiyangdian wetlands in Hebei Province with artificial recharge[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2018, 39(5): 549-558. |

| [15] |

赵志轩, 严登华, 耿雷华, 等. 白洋淀东方大苇莺繁殖生境质量评价[J]. 应用生态学报, 2014, 25(5): 1483-1490. ZHAO Zhi-xuan, YAN Deng-hua, GENG Lei-hua, et al. Nest habitat quality evaluation for the oriental great reed warbler(Acrocephalus orientalis)in Baiyangdian wetland[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2014, 25(5): 1483-1490. |

| [16] |

白杨, 郑华, 庄长伟, 等. 白洋淀流域生态系统服务评估及其调控[J]. 生态学报, 2013, 33(3): 711-717. BAI Yang, ZHENG Hua, ZHUANG Chang-wei, et al. Ecosystem services valuation and its regulation in Baiyangdian basin:Based on InVEST model[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(3): 711-717. |

| [17] |

江波, 陈媛媛, 肖洋, 等. 白洋淀湿地生态系统最终服务价值评估[J]. 生态学报, 2017, 37(8): 2497-2505. JIANG Bo, CHEN Yuan-yuan, XIAO Yang, et al. Evaluation of the economic value of final ecosystem services from the Baiyangdian wetland[J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(8): 2497-2505. |

| [18] |

Yang W. Variations in ecosystem service values in response to changes in environmental flows:A case study of Baiyangdian Lake, China[J]. Lake and Reservoir Management, 2011, 27(1): 95-104. DOI:10.1080/07438141.2010.550706 |

| [19] |

张赶年, 曹学章, 毛陶金. 白洋淀湿地补水的生态效益评估[J]. 生态与农村环境学报, 2013, 29(5): 605-611. ZHANG Gan-nian, CAO Xue-zhang, MAO Tao-jin. Ecological benefit assessment of water supplement to Baiyangdian wetland[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2013, 29(5): 605-611. |

| [20] |

Yan S J, Wang X, Cai Y P, et al. Investigation of the spatio-temporal dynamics in landscape variations in a shallow lake based on a new Tendency-Pattern-Service conceptual framework[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 161: 1074-1084. |

| [21] |

张文华.基于InVEST模型的锡林郭勒草原土地利用/土地覆被变化与生态系统服务研究[D].呼和浩特: 内蒙古大学, 2016: 16-35. ZHANG Wen-hua. Based on the models of InVEST to research the relationship of LULC and ecosystem services of Xilin Gol grassland[D]. Hohhot: Inner Mongolia University, 2016: 16-35. |

2020, Vol. 39

2020, Vol. 39